毎日のように飲んだり食べたりしていても、それがどこからやってきたかという歴史を聞かれて、すぐに答えられる食べ物はあまり多くありません。お茶もおそらく、その1つに入るでしょう。

植物の葉などをお茶のように煮出して飲む飲料は日本各地に存在していましたが、チャノキの葉である茶葉を使ったお茶の故郷は、お隣、中国であると言われています。今回は、お茶の歴史について振り返って見ていきたいと思います。

※「チャノキ」と「茶」に関しての詳細は「初心者でも最低限知っておきたいお茶の種類と見分け方」を参照ください。

最初は薬だった!お茶の始まり

中国でお茶の利用が始まったのは、神話時代まで遡るとされています。2代目の皇(おう)であり、現在は医薬と農業の神として祀られている神農が、毒に侵された際に茶の葉を食し、解毒したというのが最初であると伝えられています。このことから、当初は解毒の薬として使われており、葉を食べて摂取していたことがうかがえます。

もちろん、神話時代の話は史実ではありません、少なくとも、この逸話が収められた『神農本草経』が著された後漢時代(1~2世紀頃)には、お茶の歴史が成立するくらいになじみ深いものとなっていたということは分かります。最初は「食して」いたお茶は、時代が下るにしたがって煮出して飲む「飲料」となっていきました。

煮出して飲むと言っても、形は現在の茶葉を煮出すものとはだいぶ違い、固形茶が主流でした。

日本ではあまり馴染みのないものですが、茶葉を蒸して固め、乾燥させて丸い餅のような形にすることから、餅茶(へいちゃ)と呼ばれ、飲む際にはあぶり焼きしてから砕いて粉にし、熱い湯を注ぎました。塩やネギ、ナツメ、ハッカ、橘皮などを混ぜることが普通でした。

後漢が倒れ、三国時代に入った220年以降には、飲料としてのお茶は広まり、定着しつつありました。三国志の呉志、孫晧(そんこう)の逸話の中に、「以茶代酒」(茶をもって酒に代える)という言葉が出てきます。自らも酒豪であり、宴では部下にも大量の酒を飲ませた呉王孫晧が、酒の飲めない臣下の酒をこっそり茶に代えてやっていたという逸話です。

会合の時の飲料は酒がメインであった当時の中国において、それに代わるものとして茶が使われたということは、飲料としての茶が、少なくとも武将や朝廷の中では定着していたということでしょう。漢の時代には、薬として利用されていたお茶は、次第に上流階級の嗜好品として認識されるようになっていきます。

3世紀に入り、三国時代の後、晋王朝では「貢茶」が行われるようになったという記述が残されています。貢茶とは、皇帝に献上するお茶のことで、価値もさることながら、形状的にも運搬しやすいものでした。

上流階級から庶民へ広まり、定着するお茶

更に時代は下り、5世紀から6世紀にかけての南北朝時代には、茶の産地もどんどん増えていきました。四川省、湖北省、安徽省、江蘇省、浙江省などで新たに生産が始まり、当然ながら生産量も増加しました。流通量も増加し、南北朝の後、隋の時代になってようやく、庶民にも喫茶の文化が広まるようになったのです。

各地で茶館が作られるようになり、お茶を飲みながら話ができる場所が提供されました。お茶は上流階級のための贅沢品ではなく、庶民も楽しめる嗜好品へとその立ち位置を変えていきます。喫茶が風習として定着していくにつれ、製茶方法も更なる発展を遂げ、産地は更に拡大していきました。

李白などの詩人や文豪などの文化人がお茶を楽しむようになると、喫茶の習慣は庶民の中に更に深く浸透していきました。後に茶聖、茶神とうたわれるようになる陸羽が登場し、『茶経』を著わしたのもこの頃です。製茶方法から入れ方や飲み方、作法、道具のことまでを記した、いわばお茶のバイブルとも言うべきお茶に関する最古の書物です。

最澄ら遣唐使がお茶を日本に伝えたのも、この唐時代、9世紀初めで、チャノキの種を持ち帰り、そこから日本のお茶が始まったとされています。唐王朝はその後衰退の一途をたどり、中国は再び戦乱の時代が訪れましたが、茶の文化はその後立った宋王朝(北宋・南宋)においても継承され、発展します。特に製茶技術は高度になり、複雑化していきました。

10世紀から13世紀にかけて、宋の時代には、餅茶は形状が団子状だったことから団茶や片茶と呼ばれるようになりました。飲む際も粉末にして器に入れ、熱湯を注いで竹製の茶筅を使って攪拌する日本の抹茶の様な飲み方をしたようです。

お茶を飲み種類を当てたり、お茶のたて方(味や香りなど)を競ったりする闘茶も流行し、新茶の時期には盛んに催されました。

朝廷の上流階級では、作り方も入れ方も複雑で手間がかかる龍鳳茶という団茶が好まれるようになりました。餅茶から連なる団茶の最盛期ともいえる時代でしょう。

しかし、次の明王朝で、お茶の主流は団茶から「散茶」に転換することになります。きっかけは、明の初代皇帝、洪武帝の出した「団茶禁止令」でした。

※散茶:日本では餅茶や団茶の固形茶をひいて粉にしたお茶を指すが、中国では固形茶にせず茶葉のまま飲むお茶、つまり餅茶や団茶の前段階のものを指す。

皇帝のひと声で、お茶の主流は散茶へ

洪武帝が団茶を禁じた理由は、生産が大変であり、お茶が本来持つ味を損なうものであるからとされています。それが真実かどうかは別として、この法令により、団茶ではなく散茶がお茶の主流に躍り出ることになりました。

散茶そのものはそれ以前から存在していましたが、製法が蒸すものから釜炒りに変わったことも、散茶が普及した要因となりました。

製法の転換は、新たなお茶を生み出しました。この頃生まれた「炒青茶」は、水色も香りも濃く、浙江省の「西湖龍井茶」や安徽省の「黄山毛峰」も中国十大銘茶の1つとして数えられています。禁止令の中、余った団茶にジャスミンの香りなどをつけた花茶もこの頃に生まれています。

※水色:入れた時のお茶の色。「すいしょく」と読む。

また、紅茶の製造も始まっており、お茶の生産量や種類は増える一方でした。お茶の需要は北方の騎馬民族にも及び、宋の時代から盛んになった「茶馬貿易」は明でも行われました。この頃にはお茶の売り買いは厳しい専売制になっており、政府はこれらの茶葉を使って、北方民族との交易を積極的に行うことができました。

散茶の広まりで、新たな茶器の需要も生まれました。江蘇省宜興の茶壷(ちゃふう)などはこの時代から使われ始め、現在に至ります。中国茶を入れるための急須で、今も人気があります。明代末期になると、上流階級では中国茶の最高級品「武夷岩茶」がもてはやされるなど、散茶を中心としたお茶の文化は広まり、定着していきました。

17世紀に入ると、お茶、中でも紅茶の需要はヨーロッパにも広がり始めました。中国国内でも茶文化は発展を続け、清王朝の頃には今の飲茶の原型が広東省で完成していました。

栽培、道具、様式、全ての面において、お茶の文化が爛熟した時期と言えます。一方、福建省でウーロン茶が生まれ、独特の香りが追求されるようになりました。

アヘン戦争の陰にお茶あり

紅茶文化はイギリスで開花し、紅茶の需要は高まりました。イギリスは清から大量の茶葉を購入しましたが、その代金として最初に使ったのが銀でした。

しかし、それが底をつくと、今度は清にわたった銀を取り戻すため、植民地であったインドなどで作られたアヘンを清に輸出するようになったのです。アヘンの蔓延は、清の社会をすぐに混乱に落とし入れました。

加えて、茶葉貿易で得ていたはずの銀が流出し、清は経済的にも打撃を受けます。社会の混乱と財政の困窮を受け、清は1839年にアヘンの密輸入の厳罰化に踏み切ります。これがアヘン戦争の発端となりました。アヘン戦争は、清にとっては良くない結果に終結します。

戦後、1860年に英仏清露の4か国で締結した北京条約により、中国茶貿易の実権はイギリスとドイツが握ることとなり、中国茶の輸出は紅茶を除いて減少しました。生産量もどんどん減り、多くの茶園や製茶工場が荒廃していったのです。

その後、中国茶生産が以前の活気を取り戻すのは、中華人民共和国の成立を待たねばなりませんでした。1966年から10年間に及ぶ文化大革命などの間、贅沢品とされて一時的に制限を受けたことはありますが、台湾では少しずつ茶の生産量が増え、後に「東方美人」などの銘茶を生むウーロン茶の名産地として有名になりました。

また、ウーロン茶を入れる時の独特のスタイルは茶芸とも呼ばれ、人々に親しまれるようになります。そして1980年代には「中国茶といえばウーロン茶」と日本人の誰もが即答するほどに、人々に愛されるようになったのです。

全てのお茶の母なる樹を探す

チャノキは南方から

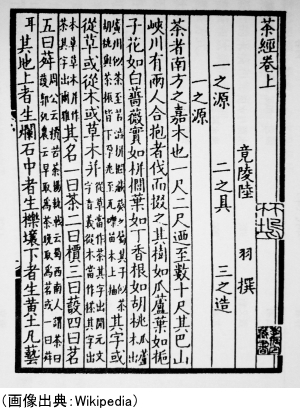

中国、唐時代の茶人、陸羽の著した『茶経』には、「茶は南方の嘉木なり」という記述があります。実際、チャノキの源は、中国雲南省の奥、ミャンマーやタイ、ラオス、ベトナムなどとの国境付近であり、中国の最南端とも言える地域と言われています。

この地域の中心部、ミャンマー、タイ、雲南省との境には、チャノキだけでなく様々な植物の源があるとされ、ゴールデントライアングルとも呼ばれる地帯もあり、多くの農作物を生み出した地域でもあります。

「食の交差点」と呼ばれることもあるほどですが、ケシの産地も存在するため、ミャンマーのナムサンはアヘンの生産で知られる危険地帯でもあります。

チャノキの源がこの地域にあると考えられるのは、豊富な植物相だけが理由ではありません。元々中国の雲南省と言えばプーアル茶をはじめとした黒茶の名産地であり、チャノキの原産地としても世界的に有名な場所です。

お隣ミャンマーはチャノキの自生地で、飲用のみならず茶葉を「食す」文化を発展させています。お茶を食べる習慣やチャノキの古木は、ラオス南部のチャンバーサックにもあります。

中国の支配を受けた期間のあるベトナムは、ウーロン茶や緑茶がよく飲まれたということもあり、茶産業が盛んでした。

中国種の源は雲南省の原生林

雲南省の最南部地域、西双版納(しーさんぱんな)には樹齢1000年を超えるチャノキの古木が60本以上もあると言われています。西双版納の南糯山(なんのうさん)にあり、チャノキの原木であると長い間言われてきた樹齢800年の古木「茶樹王(ちゃじゅおう)」は、1995年に落雷で枯死してしまいました。

現在でも見られるチャノキの古木としては、雲南省の別の原生林で発見された樹齢1700年の「茶王」、さらに双江(そうこう)の「香竹箐大茶樹(しゃんつーちんだいちゃじゅ)」はなんと樹齢3200年の大古木であり、これが現在のチャノキ、中国種の源であろうと考えられています。

一方、アッサム種の原木についてはまだ判明しておらず、研究結果が待たれるところです。

※飲用として世界的に利用されているチャノキの種類は、中国種とアッサム種の2種類。詳しくは「初心者でも最低限知っておきたいお茶の種類と見分け方」を参照ください。

チャノキは他の木々と違い、古木になると幹が空洞化してしまいます。したがって、木の年齢は年輪を数えた結果ではなく、研究者たちが他の様々なデータを総合して計算した結果ではありますが、推定樹齢3200年の古木は、胴回り4m、高さ15mという立派な大樹で、今も近隣の人々はその葉を利用しています。

ミャンマーにも古木がある

また、あまり知られてはいませんが、ミャンマーにも古木が存在しています。

植物の種類が豊富なことで知られるゴールデントライアングルの中にありながら、チャノキの古木はないと考えられていた地域ですが、「ナムサンの大茶樹」は樹齢1000年と言われており、アランシッド王が植えたとされる「アランシッドの大茶樹」は800年を超えているそうです。

日本のチャノキは、日本固有のものか?中国産か?

日本のチャノキについては、実は中国からの渡来か、日本に自生していたのかで議論が分かれています。渡来説だけでも、いつ、誰がもたらしたのかについては更に諸説あり、現在の通説としては1191年、栄西禅師が留学先の宋から持ち帰ったチャの種が全ての始まりということになっており、教科書にはそう書かれています。

栄西禅師の時代のお茶は、現在の煎茶に近い製法で作られてはいたものの、当時は製茶技術が未熟であったため、形も不揃いで、色も煎茶というより紅茶に近いものであったと考えられています。団茶も作られ、それを粉にして飲んだりもしていました。

しかし、留学僧は栄西禅師より前にも多くあり、その中の誰かがお茶を持ち帰っていても不思議ではありません。現に、平安・奈良時代に最澄や空海らの留学僧が、唐から種を持ち帰ったという説もあります。

現在の日本のチャノキは中国種であることから、これら留学僧の持ち帰った種を交配し、現在の日本に適した品種が生み出され、定着したと考えられています。

渡来説の根拠となっているのは、古文書や史書にある記述です。現存しているそれらの数は多くないとは言え、根拠としては確かであり、現在は渡来説が優勢です。

けれども、日本にチャノキの種が渡来したとされるより前に、お茶が飲まれていたという記述も残されているため、渡来の時期はもちろん、自生説も完全に捨て去るわけには行きません。

729年、聖武天皇が宮中に100人の僧を招き般若心経を購読させた際、二日目に彼らに茶を振る舞ったというのが、日本の文献に出てくる最初の茶に関する記述です。

次に805年の最澄ら遣唐使の帰国に際してチャの種が持ち帰られたという記述、819年には嵯峨天皇が近江国に行幸した際に梵釈寺で茶を献じられたという記述がそれぞれ残されています。

その後、近江や播磨など、畿内の国々にチャノキを植えるようにと嵯峨天皇が命じたともあり、一旦は喫茶の風習が受け入れられたと考えられるのですが、天皇崩御と共に廃れてしまいました。再び脚光を浴びるようになるのは栄西が登場する鎌倉時代を待たねばなりませんでした。

栄西が登場するまでの400年間、お茶は宮廷の大内裏茶園や造茶所などで作られる団茶のみ、喫茶は寺院の僧侶の間のみにようやく伝えられ、残されていたとされています。喫茶の習慣が復活し、民間にまで広がるようになるのは、栄西が抹茶の効能を伝えてからのことでした。

喫茶はその後、安土・桃山時代を経て発展して行きます。後に「茶の湯」「茶道」と称され、日本独自の精神世界に多大な影響を与えたことはよく知られています。永谷宗円が江戸時代中期に考案した製茶機械は、今の煎茶機械の基礎とも言えるもので、その後のお茶の民間普及に大きく貢献しました。

記録だけを見るならば、渡来したとされるより前の年代に喫茶の記録がある以上、チャノキが日本にも存在し、独自のお茶が飲まれていたということも考えられなくはありませんが、遣唐使や遣隋使など、大陸との人の往来が常にあったことを考えると、これまで判明している事実からは、自生ではなく渡来時期が早かったと考える方が自然と考えられています。

お茶のDNAから分かる日本におけるチャノキの広がり

DNA解析技術は、近年著しく発達してきた科学技術の1つです。これにより、人々はあらゆる生物の系統や分類、どのような生物と近い種であるかを、DNAの塩基配列によって知ることができるようになりました。

もちろん、それらはチャノキに関しても応用できるものです。日本各地のお茶を分析することで、それらの辿ってきた道もある程度知ることができます。

普通、その地域に自生している植物の在来種は、同じ種類であっても遺伝的に多様性に富んでいます。中国などで自生しているチャノキの在来種や、日本の野山に自生しているツバキやサザンカなど、チャノキと同科の植物には豊かな多様性が見られます。しかし、日本のチャノキには、その多様性が見られません。

しかも、日本各地で栽培されているチャノキをDNA解析したところ、九州から東海まで、それぞれ異なる地域のチャノキであっても、遺伝的にはとても近い関係にあることが分かりました。これは、それらのチャノキが全て、元は地理的に非常に近い地域からそれぞれの地にもたらされた可能性が高いことを示しています。

そこに歴史的背景を考え合わせると、現在の日本のチャノキは、遠い昔、何人もの留学僧たちが、それぞれ、中国大陸の同じ地域から日本に持ち帰ったものであり、それらの種が、空海や最澄、そして栄西ら偉大な僧侶たちの影響下で各地にもたらされたと考えられるのです。

もっとも、日本各地のチャノキの間に、遺伝的な違いが全くないというわけではありませんが、元々自生していたと言えるほどの違いではありません。西南暖地から東北にかけての山間部に自生する「山茶」の存在は、チャノキ自生説の根拠ともなっていますが、これもDNA解析にかけると、茶園のチャノキと遺伝的にほぼ変わりがないのです。

結論として、これら山茶は、茶園の種が人の手で持ち出された後、自然界の中に広がり、根付いたと考えられます。DNA解析によって、日本にチャノキが自生していたという説を立証することは、現時点では難しいでしょう。ただ、古木のDNA解析とサンプル保存は現在も積み重ねられており、いつの日か自生説を立証する日が来るかもしれません。

日本におけるお茶栽培の広がり

商用としての広がりは鹿児島から茨城・新潟まで

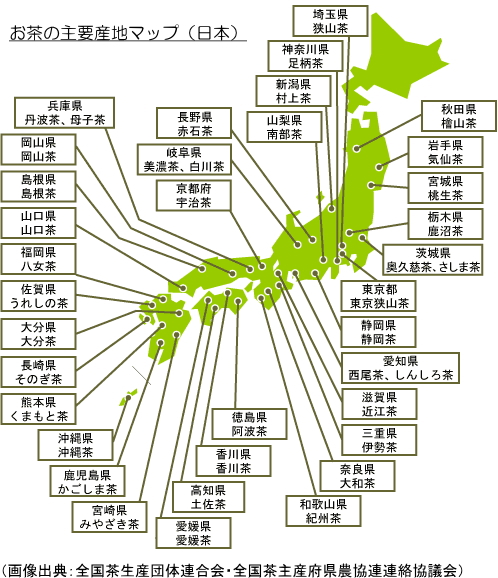

チャノキ栽培に適しているのは、年間平均気温は12.5℃~13℃以上あり、通気性や水はけがよく、かつ保水力もある酸性土壌です。したがって、日本では北関東以北の土地は冬の寒さもあり、採算性を考えると適していません。

栽培そのものは南は種子島、最北端は秋田県能代の檜山茶がありますが、商用のチャが栽培されているのは茨城県、新潟県以南です。

しかし、積雪が多い日本海側の気候も、チャノキ栽培にとってマイナスなことばかりではありません。雪で覆われることによって、チャノキが寒風や低温から守られるというプラス面もあるのです。秋田県能代の檜山茶は、深い積雪ともうまく共存して受け継がれてきました。寒冷地で育つチャの葉は温暖地のものより小ぶりで、株も小さくなります。

日本の茶畑は、どの産地でもカマボコ形に作られます。一番茶の季節(5月初旬)には新芽が美しく、二番茶(6月中旬)、三番茶(7月下旬)、秋冬番茶(9月以降)の摘採を経てチャノキは整枝され、常に形はきっちりとしているのが特徴です。

高僧が持ち帰った種が各地へもたらされた

日本各地にチャノキの種をもたらしたのは、留学から戻った高僧たちでした。現在お茶の産地として知られる宇治や静岡、狭山、鹿児島などのチャノキは、各地に高僧たちの手によって直接もたらされたものもあれば、ずっと後年になってから栽培が始まったものもあり、それぞれの道筋を辿っています。

奈良県宇陀の地で栽培される大和茶は、9世紀、平安時代前期の頃に、唐から戻った空海によってもたらされたチャの種がまず、宇陀の佛隆寺周辺にまかれたのが始まりとされています。

朝晩の気温差が激しいこの地の気候はお茶栽培に向いており、渋みの中にも甘みを残した後味良いお茶ができました。大和茶は後に京都に伝わり、更に全国に広まりました。

1191年に栄西禅師が持ち帰ったチャの種は、佐賀県脊振山(せふりさん)、栄西が初めて建立した寺である福岡県聖福寺にまかれた他、京都の栂尾高山寺の明恵上人にも送られたと言われています。

栄西が拓いたと言われる茶畑は、今も脊振山山麓の霊仙寺跡に残されており、周辺の吉野ケ里東脊振地区で作られるお茶とあわせて栄西茶と呼ばれています。製茶方法は宋から明代に伝わった釜炒り手もみ製法を用います。

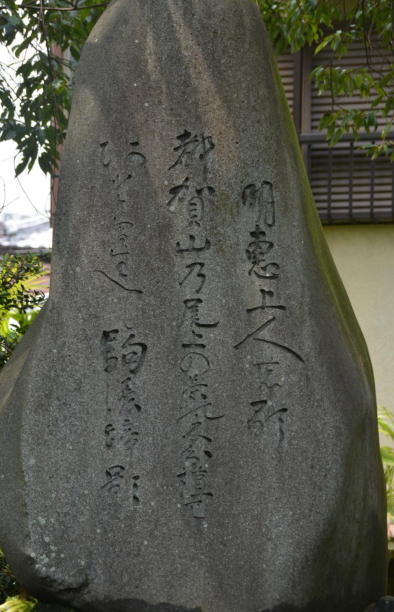

一方、栄西から種を受け取ったとされる明恵上人は、高山寺周辺の他、宇治、仁和寺、醍醐などにもまいたとされています。

宇治茶の始まりは、この明恵上人がまいた種であったとされています。宇治の萬福寺の総門にある歌碑には、「栂尾の尾上の茶の木分け植ゑて あとぞ生ふべし駒の足影」とあり、馬に乗って茶の種の植え方を指示する上人の姿が詠まれています。栂尾のお茶栽培は、後嵯峨天皇の宇治来訪後、茶園が開かれたのを契機に本格化しました。

歴史書によれば、南北朝から室町時代には、栂尾で作られたお茶を「本茶」、宇治や醍醐等で作られたお茶は「非茶」と呼ばれていました。栂尾のチャノキの株はその後、大和茶のそれと同じく全国に広まっていきました。

日本三大茶に見るお茶の歴史

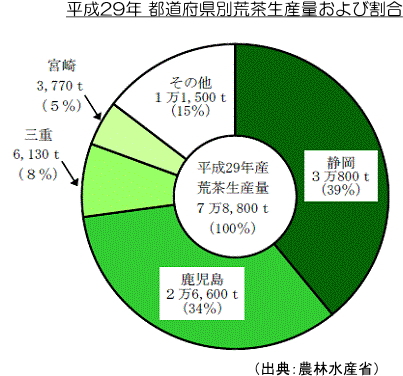

日本三大茶というと、静岡茶、宇治茶、狭山茶の3つを指していましたが、現在では鹿児島茶の生産量が多いため、狭山茶を除いて鹿児島茶を指すこともあります。静岡、宇治、狭山、そして鹿児島と、日本の主だった生産地におけるお茶の歴史を見てみましょう。

静岡茶の始まりは名僧から

日本の都道府県別のお茶生産量第1位を誇る静岡で、最初にお茶が栽培されたのは静岡市葵区にある足久保の里でした。京都の東福寺を開いた聖一国師(1202~1280年)が、自分の故郷に宋から持ち帰った種をまいたと言われており、今も静岡茶始まりの地とされています。

本格的にお茶が栽培されるようになったのは江戸時代からでした。この地の土壌がお茶栽培に向いていると考えた徳川家康が、天下平定の後に失職した武士を住まわせて茶畑を作らせたのだという説もあります。事実、水はけの良い酸性土壌、大井川、天竜川から発生する霧や太平洋からくる地形性の上昇気流など、お茶の栽培に適していました。

清水港が1899年に貿易港として開港したことも、茶貿易を盛んにし、静岡のお茶栽培を後押ししました。日本平周辺は茶畑が開墾され、静岡市内茶町周辺には荒茶から製品に仕上げまで行う輸出用のお茶の再製工場がいくつも建てられました。また、港町には輸出のための入れ物として茶袋や茶箱、茶缶を作る業者や製茶機械メーカーが誘致されました。

有名な産地は数多く、富士、沼津、清水、本山(ほんやま)、川根、愛鷹山(あしたかやま)、小笠山山麓に、牧之原や磐田原など現在では20を超えています。シェアが全国1位であることはもちろん、今お茶のメイン品種である「やぶきた」の生まれ故郷としても知られています。

「やぶきた」は静岡市清水区の篤農家杉山彦三郎氏が在来種の中から発見した品種で、原木は静岡県立美術館近くに移植されており、現在も見ることができます。全国各地にある「やぶきた」の始まりは、この1本の茶樹だったのです。

将軍の保護や生産者の創意工夫が宇治茶を形作った

宇治もまた、宇治川の霧、涼しいが霜害が少なく、お茶栽培に適した土地です。かつて栄西から種を託された明恵上人が、それを宇治にまいたのが始まりでした。

玉露を作るための被覆栽培もされるようになり、更なるおいしいお茶を求めて様々な創意工夫がなされるようになりました。現在では玉露、碾茶、煎茶などが有名です。

喫茶の文化が広まった室町時代には、宇治茶は高級贈答品であり、献上品にもなっていました。

初代将軍足利尊氏は茶を贅沢品とし、倹約を説いて茶寄り合いを禁止しましたが、その後、足利義満の頃には宇治茶の味が優れていることが認められ、宇治七名園という茶園を将軍自ら作って茶の栽培を奨励したおかげで、宇治茶は銘茶として更に有名になりました。

宇治茶がより発展するのは江戸時代です。宇治田原に住んでいた永谷宗円が青製煎茶製法を発案し、以前の釜炒り茶ではなく、蒸して手揉みをするという現在の製法へと転換したのがきっかけとなりました。この製法は茶師の間に広まっていき、現在の煎茶が生まれたのです。私達が今日飲んでいる煎茶は、宇治から生まれたということです。

江戸時代には川越茶と呼ばれていた狭山茶

「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と詠われる埼玉県の狭山茶ですが、生産量自体はそれほど多くありません。商業用のお茶が栽培されている他の産地よりも北にあり、生葉の収穫が年2回しかできず、二番茶までとされているのがその理由です。始まりは鎌倉時代と言われるものの、確かな資料は残されておらず、詳細は不明です。

ただ、南北朝時代の初級教科書的な書物であった『異制庭訓往来』には有名な茶産地として武蔵川越という地名があげられており、その頃にはお茶の栽培が行われていたと推察できます。

江戸中期に武蔵野の新田開発が行われた際、茶畑が開墾され狭山丘陵一帯に広がりました。この辺りは川越藩の領地で、江戸時代は川越茶と呼ばれました。

気候は冬には霜がおりるくらい寒く、茶葉は厚く育ちます。栽培の中心は現在、入間市であり、品種は「やぶきた」と「さやまかおり」がメインでしたが、最近では「おくはるか」も栽培されるようになっています。

茶葉を蒸し、焙炉(ほいろ)に和紙を敷いて揉み乾かす手揉み茶の製法と伝統的な「狭山火入れ」が色や味、香りを濃厚にし、茶葉が少なくてもよく味が出ると言われます。火入れがもたらす濃い甘みも、独特な味わいです。この辺りが、「味は狭山」と詠われた要因でしょう。

戦後に発展した鹿児島茶

「鹿児島県にお茶をもたらしたのは誰か?」という問いに対する答えはいくつかあり、金峰町阿多・白川で800年前に平家の落人が始めたというもの、始まりは室町時代で、宇治から取り寄せた種を吉松町の般若寺でまいたのだというものなど、場所も時代も様々です。

江戸時代、薩摩藩は文政年間(1818~1830年)にも茶栽培を奨励していましたが、鹿児島でお茶の栽培が本格化したのは第二次世界大戦後からです。本格的な増産は1975年から始まりました。当初は鹿児島茶自体が知られておらず、ブレンド用の茶葉生産が主でしたが、1985年以降は「かごしま茶」ブランドの確立に力が注がれるようになりました。

気候が温暖なため年5回も収穫でき、質も高いお茶がとれることから、その勢いは日本三大茶に近づいてきました。意外かもしれませんが、鹿児島県は、茶の生産量全国2位なのです。もちろん1位は静岡県ですが、全体の割合を見ると、静岡39%、鹿児島34%と、静岡県に迫る勢いを見せています。

簡易被覆をした栽培も行われており、量だけではなく質も重視された栽培がされています。特徴的なのは、「やぶきた」の他にも、香りが豊かな「ゆたかみどり」、色の良さで知られる「あさつゆ」など、多くの品種がブレンド用のお茶として栽培されていることです。品種改良も進んでいます。

「走り新茶」は他の産地より20日ほど早く出荷される新茶として知られ、中でも3月後半から収穫される種子島産の「大走り新茶」は全国で最も早く出荷される新茶として人気です。

桜島からの降灰はお茶栽培にとっては難点ですが、対策として洗浄・脱水装置が開発され、利用されています。これもまた、鹿児島独特のものです。

紅茶文化の歴史はヨーロッパから

中国で生まれたお茶をヨーロッパにもたらしたのはオランダ人でした。1600年頃のことです。続いてオランダ東インド会社による中国茶の輸入が始まると、お茶はヨーロッパの各地に広まっていきます。

1662年、ポルトガル王女キャサリン妃がイギリスのチャールズ2世に嫁ぐ際にお茶や砂糖、茶道具を持って行ったのが、喫茶文化の始まりと言われています。当時は貴重だった砂糖を大量に持参したキャサリン妃は、宮廷内の茶会で砂糖入りのお茶をふるまい、これが貴族たちの間に広まり、習慣として定着したのです。

こうしてお茶の需要は急激に高まったものの、当時、オランダが東洋貿易の殆どを握っており、イギリスはオランダからお茶を輸入しなくてはなりませんでした。1672年に勃発した第三次英蘭戦争には、そういった背景もあったのです。結果、1689年にはイギリスもお茶を中国から直接、輸入することができるようになりました。

ただ、当時はお茶と言ってもメインは緑茶でした。その中に一部、半発酵茶(ウーロン茶)も含まれていました。茶葉の色が黒いため、ブラックティーと呼ばれたそれらが、後に完全発酵の紅茶になったとされています。その誕生逸話はいくつかあり、中でも「中国からの輸送途中で発酵が進み、ウーロン茶が紅茶になった」という説が有名です。

硬水の地域が多いヨーロッパでは、緑茶よりも発酵茶である紅茶の方が、味や香りを抽出しやすく、好まれるようになりました。喫茶と軽食、音楽や芝居などを楽しめるティーガーデンなども登場し、18世紀に入ると喫茶文化は庶民の間にも広まっていきました。砂糖やティーセットなど、高価だった品々も大量生産により安価になっていきます。

発酵茶(主に紅茶)と非発酵茶(緑茶)の消費量も逆転し、お茶の消費の7割が発酵茶となりました。喫茶は人々の習慣として定着し、生活の中に溶け込んでいきました。そして1823年、イギリスの支配下にあったインドでアッサム種のチャノキが発見されると、栽培事情は大きく変化しました。

イギリスはインドで、栽培から茶葉製造までを行わせるようになり、1839年にアッサムティーが誕生しました。

アッサムに限らず、ダージリンやニルギリ、セイロン島にまで開拓の手を広げたイギリスは、各地に茶園を拓き、大規模なプランテーションが作られました。紅茶の大量生産が始まり、以後、イギリスの紅茶文化は更なる発展を遂げることになりました。

紅茶の栽培地域はその後も広がり、東アフリカのケニアなどでも栽培されるようになり、現在では生産国は40か国に及び、世界のお茶生産量の7割を占めるようになったのです。

今は世界中で楽しまれているアフタヌーン・ティーの習慣は、英国貴族の社交界から始まりました。最初に行ったのはアンナ・マリア・ベッドフォード侯爵夫人で、1840年頃からだと言われています。社交界で人気になった後、食事と喫茶を兼ねる習慣として庶民の間に広まっていきました。

日本における紅茶の歴史は明治から

日本に最初に紅茶が持ち込まれたのは、明治20年(1887年)のことと言われています。明治39年(1906年)には、明治屋がイギリス・リプトン社のイエローラベルを輸入し、1927年、現在の日東紅茶(旧・三井農林)が初めての国産紅茶を発売しました。以後、紅茶や喫茶の習慣は、徐々に一般家庭にも広まっていきます。

戦後、輸入が途絶えた時期もありましたが、1971年に紅茶の輸入が自由化され、多様な種類の缶入りからティーバッグなどが日本に入ってくるようになりました。その一方で、僅かに生産されていた国産紅茶は一旦、その歴史を閉じることとなりました。

ペットボトルの紅茶が販売されるようになったのは、1980年代後半でした。これにより紅茶は更に日本人の生活に溶け込んでいきました。最近はカフェなどで多様多種、様々な産地の紅茶を楽しむこともできるようになり、愛好者も増えています。

ウーロン茶の歴史をたどるのは難しい

ウーロン茶の始まりには諸説あり、16世紀、明の頃の福建省武夷山で生まれたとされている一方で、現在のウーロン茶の祖は広東省潮州市潮安県の「石古坪(せっこへい)」や鳳凰山周辺で作られている「鳳凰単欉(ほうおうたんそう)」だという説もあります。

半発酵茶に分類されるウーロン茶の発酵度は、発酵度約15%の緑茶に近い軽発酵茶から発酵度約70%と紅茶に近いものまで様々です。発酵度は製法によって変わりますが、その製法の発見についても、誰がいつ、どうやって発見したかは分かっていません。伝えられているのは漠然とした伝説のみです。

「茶葉を竹籠に入れて運んでいる間に太陽に晒され籠の揺れで酸化したため、目的地に到着した時に美味しいお茶になっていた」というように、偶然発見された現象が半発酵茶製造の発端となったというのが、現在伝えられているウーロン茶の製法発見についての伝説です。

ウーロン茶の製造工程についての記述は、明代の書物に見受けられます。1554年の『煮泉小品(しゃせんしょうひん)』です。ウーロン茶の製法の特徴である日干萎凋(にっかんいちょう)を示す言葉から、既にこの時代にウーロン茶が作られていたことが分かります。

ウーロン茶については、その呼び名の由来にも諸説あり、決着はついていません。一体なぜ、烏に龍の茶と書いて烏龍茶(ウーロン茶)と呼ぶようになったのか、その発祥の地を含めた説がいくつかあり、中でも有名なものが次の3つの説です。

①広東省で作られた半発酵茶の水色が、黒く烏(からす)の様であり、茶葉の曲がりくねった形状が龍に似ていたため、烏龍茶と呼ぶようになった。

②福建省建寧府に移植された茶樹が、優良であり新種であったため、移植した茶農「蘇龍(そりゅう)」の功績を称え、彼の雅号「烏龍」をその茶の名前にした。

③皇帝に献上するために作られた茶であったため。(「龍」の字は当時、皇帝を指す文字であった)

実際どうであったのかは不明ですが、発祥の地であるはずの中国において、ウーロン茶を飲用する地域はとても狭く、産地でもある福建省と広東省の一部のみです。ウーロン茶が庶民に広まらなかった原因が、献上茶であり、庶民の口には入らなかったためと考えると、③の説の筋が通るとも考えられます。

台湾と日本におけるウーロン茶の歴史

今日では、台湾茶と言えばウーロン茶を指します。台湾で製造が始まったのは1903年ですが、それに先立つ1881年には、ウーロン茶よりも発酵度の低い包種茶の製造が始まっています。

文化大革命の間は、中国国内には茶の栽培規制がかかっていましたが、治外法権的な立場であった台湾は規制を免れ、中国とは逆に茶の生産や茶文化が発展を遂げました。

南投県鹿谷郷東部で生まれた「凍頂烏龍茶」、台湾西北部新竹県峨眉郷(がびきょう)で作られる「東方美人」などの銘茶も生まれ、現在では生産量も福建省に次ぐものとなっています。最近は、タイの山岳地帯やベトナム、インドのダージリン地方でも、台湾の茶師により栽培が始まっています。

日本でウーロン茶を飲むようになったのは、1970年代になってからです。1979年、日本人向けに作られたものを伊藤園が発売し、油っこい食事に合い、いくらでも飲めると言われて一気に広まり、年間輸入量は発売されてすぐに急増しました。

ただし、最初に売られたウーロン茶は鍋で煮出さねばならなかった上、質の悪い商品が出回ったために人気が落ち込んだこともありました。しかし、1981年、緑茶に先駆けて缶入りのウーロン茶が開発・発売され、1990年にはペットボトル入りが発売されると、再び人気は上昇しました。

2006年にサントリーが売り出した、脂肪の吸収を抑えるという機能を備え、特定保健用食品として認められた黒烏龍茶を皮切りに、飲料メーカーがこぞってトクホのお茶が発売するようになると、「ウーロン茶は健康を気にする人たちにも飲みやすいお茶である」という認識が広まりました。

近年では様々な茶葉が輸入されるようになり、幅広い発酵度を持つウーロン茶のそれぞれの味わいを、家庭で楽しめるようになってきています。