私たちは今、飲みたいときにいつでも気軽に紅茶を飲むことができます。それはティーポットで丁寧に入れた紅茶であったり、コンビニやスーパーで買ったペットボトルに入った出来合いのものであったり、様々です。

紅茶は長い歴史の中で人々のライフスタイルに合わせ、飲み方や楽しみ方を変化させてきました。今回は、紅茶にまつわる様々な歴史的エピソードを知り、紅茶をもっと身近に感じていきましょう。

幻の紅茶「正山小種」

正山小種(せいざんしょうしゅ)は、世界で初めて作られた紅茶で、「紅茶の元祖」と呼ばれています。中国福建省武夷山市星村鎮桐木村で誕生した紅茶です。

桐木村の村史によれば、正山小種を作ったのは、江一族と言われています。江一族は16世紀の始めに漢民族との戦いに敗れ、人里離れた武夷山脈の山岳地に、梁氏、菜氏と共に住み着きました。

当時、武夷山脈の山岳地には、山茶(山間部に自生する茶の樹)以外には、山菜、松、口径の太い竹くらいの植物しかありませんでした。そのような乏しい資源の中で、彼らは生活のために茶を摘み、緑茶を作り町へ売りに出ていました。

16世紀末になるとウーロン茶の人気が高まり、桐木村の人々も高値で売買されるウーロン茶の製造に意気込みましたが、標高が高い村の環境条件と技術不足が災いし、完成は叶いませんでした。

ウーロン茶は、摘んだ茶葉を少しだけしおれさせて、半発酵させて作ります。桐木村の人々は、しおれさせる作業の際に、松の木を燻した煙を利用して茶葉の水分を飛ばそうとしました。

しかし、技術や設備が不足していたこともあり、松の香りが必要以上に茶葉についてしまいました。また、茶葉を強く揉みすぎたことで、ウーロン茶よりも発酵の進んだお茶が完成してしまいました。これが「正山小種」です。

一般的に煙の強い香りがついたお茶は、売値が付かず、失敗作として扱われます。香りが強すぎて美味しく飲めないからです。

しかし不思議なことに、正山小種だけは、ウーロン茶とは別のお茶として受け入れられ、世に広まっていきました。偶然にも正山小種の香りが、福建省で初夏に取れるリュウガンという果物を乾燥させたものの香りと似ていたからです。

では、正山小種は、なぜ幻の紅茶になってしまったのでしょうか?

その理由は、正山小種がロンドンへ渡ったことに起因します。正山小種も鮮度が高いうちは香りが強いですが、ロンドンまでの長い航海の中で、茶葉の鮮度と共に香りも弱まっていきました。

さらに、ロンドンの硬水で入れた紅茶は、軟水で入れた紅茶よりも香りが弱まります。

そこで、さらに強い香りを持った正山小種をロンドンの人は求めるようになりました。その要求は、ロンドンの茶商から東インド会社に伝わり、桐木村の人々の耳にも届きました。

そのため、桐木村の人々は、正山小種を売るためだけに、現地では飲むことも出来ないような強い香りの正山小種を作り始めます。

生茶の香りを変えることはできないので、何度も茶葉を松の煙で燻し、香りをつけました。その結果、リュウガンの香りとは程遠い正露丸のような香りのする紅茶が完成します。

こうして誕生当時の正山小種は、幻の紅茶となってしまったのです。一方で、強い独特の香りを持つ正山小種は、ロンドンで「ラプサンスーチョン」と呼ばれ広まっていきました。

現在は、香りの強いラプサンスーチョンも、元々の正山小種も復活し、どちらも存在しています。様々な経緯、長い年月を経て、それぞれが別の紅茶として人々に楽しまれています。

イギリスの紅茶文化を作ったキャサリン王妃

イギリスに紅茶を持ち込んだのは、チャールズ二世にポルトガルから嫁いできたキャサリン・オブ・ブラガンザ王妃(1638年~1705年)です。彼女は、嫁ぎ先での自分の健康を案じ、薬として自国から紅茶を持ち込みました。

キャサリン王妃の嫁いだチャールズ二世は、大変な浮気者として有名で、実際に生涯に公認された愛人が14人もいました。この夫の浮気癖のせいで、キャサリン王妃は結婚生活でとても寂しい思いをすることになります。

結婚生活の寂しさを紛らわすために、キャサリン王妃は一日に何度も紅茶を入れて飲みました。また、王妃は尋ねてきた客人にも、同様に紅茶を振舞いました。

当時の紅茶は非常に高価であり、かなりの富裕層以外は飲むことができませんでした。そのため、キャサリン王妃が日に何度も紅茶を飲むことや、客人に惜しみなく紅茶を振舞う姿は、次第に貴婦人の羨望の的となっていきました。

「紅茶は貴婦人にふさわしい飲み物」として流行し、イギリスに紅茶文化が定着していきます。貴婦人たちが我先にと、キャサリン王妃を真似て紅茶を飲み始めたからです。

チャールズ二世の死後、しばらくイギリスに留まったキャサリン王妃ですが、最終的にはポルトガルへ帰国します。

ポルトガルでは紅茶がそれほど広まることはありませんでしたが、キャサリン王妃が当時のイギリスに、紅茶文化の基を作った功績を無視することはできません。

アメリカ独立のきっかけは紅茶だった!

ボストン茶会事件(ボストンティーパーティー)という事件を聞いたことはあるでしょうか?1773年12月16日に、アメリカ・マサチューセッツ州のボストン港で起きた、イギリス議会の植民地政策に反対する運動です。

当時ヨーロッパの植民地であったアメリカで、サミュエル・アダムズを代表とする集団「自由の息子達」は、イギリスに対して抗議行動を行っていましたが、これがアメリカ独立戦争の発端となります。

サミュエルはこれまでも、印紙税法をはじめとして、イギリス議会から植民地に対してかけられた一方的な課税に対して抗議し、廃止と植民地からの独立を訴えていました。

植民地は、茶、ガラス、紙、鉛、塗料などに関税をかけられており、イギリスに膨大な税を巻き上げられていました。

しかし、サミュエルの抗議運動をきっかけに、アメリカ世論のイギリスへの反発は強まり、紅茶以外の関税を撤廃に追い込みます。

しかし、紅茶に関しては、イギリス側も譲ることができず、廃止どころか1773年に更に新しい紅茶法「ティーアクト」を制定するなど、紅茶を課税の対象から外すことはありませんでした。

当時、茶税から逃れるために、植民地側がオランダから安価な紅茶を輸入していたこともあり、イギリス東インド会社に大量の在庫が残っていたのが理由の一つです。

1773年11月28日、イギリス東インド会社の紅茶114箱を積んだダートマス号がボストン港に停泊します。これが、ボストン茶会事件の始まりとなります。

当時のイギリスが定めた法律では、貨物船の停泊から20日以内に、植民地側が積荷の代金を支払わなければなりませんでした。

サミュエルたちはこれに対し、断固として積荷の代金(関税)を支払うことを拒否しました。しかし、イギリス側はそれを受け入れることなく、さらに二隻の貨物船を新たに到着させたのです。

その結果、サミュエルたちは、12月16日の夜、イギリスへ戻ろうとしない貨物船に乗り込み、総計342箱の紅茶箱を壊し、海に投げ入れたのです。その時しきりに叫ばれていた言葉が「ボストン港をティーポットにする」です。

このボストン茶会事件を受け、イギリス議会はボストン港の閉鎖や、マサチューセッツ州の自治権の解消などを行い、事態を落ち着かせようとしました。一方でサミュエルたち植民地側は、イギリス議会の立法権の否認や、イギリスとの経済的交流の断絶を決めました。

この動きが、ついには1775年4月に、イギリス軍と植民地兵との衝突を引きおこし、アメリカ独立戦争へとつながっていきます。

植民地の人々は、独立戦争のきっかけとなったボストン茶会事件を支持しました。指示活動の1つとして、イギリス商品の不買運動が盛んに行われました。

紅茶を飲むのを拒否する動きも行われ、紅茶の代わりにコーヒーが普及していきます。アメリカでコーヒーが愛されているのは、これが理由となっています。

ちなみに、初代アメリカ大統領のジョージ・ワシントンは、無類の紅茶好きとして有名です。「人に罪はあっても紅茶に罪はない」として、堂々と紅茶を飲んだと言われています。

また、歴代の大統領たちは、たびたびボストン茶会事件をテーマにスピーチを行っています。サミュエルたちの行動は、現代でも勇気ある行動として称えられることが多いのです。

バラク・オバマ政権下でも、ティーパーティー運動は共和党の旗印として、不本意な税金の使われ方に異議を唱えるスローガン「TEA」にもなりました。

「もう税金はたくさんだ(Taxed Enough Already)」の頭文字を取り、紅茶のTEAとかけて、税金の無駄遣いをなくすよう呼び掛けました。

チャイとは異なるインドの紅茶

かつて、お茶は中国でしか栽培されておらず、中国産以外は手に入らないものだと世界が認識していました。この認識を覆し、イギリス人と共に、新しい紅茶を作ったのがビルマ人のシンポー族です。

シンポー族は、現在のインドのアッサムに居住する民族です。しかしその祖先は、中国雲南省から渡ってきた人々です。彼らは雲南省のお茶と共に民族移動してきたのです。

シンポー族は、今でも自分たちの栽培する紅茶に誇りを持ち、インドの大衆で圧倒的な普及率を維持するアッサムのCTC茶葉を使ったチャイを飲みません。

※CTC茶葉:専用の機械で、茎や軸も含めて茶葉を押しつぶして引き裂き、丸めるという加工を施したもの。CTCは「Crush Tear Curl(押しつぶす 引き裂く 丸める)」の略。

彼らはインド国籍ではあるものの、インド人らしさはなく、民族の紅茶を宝として考え、常に生活の一部に置いているのです。

シンポー族とインド人との違いを一番に感じるのは、食事の場面です。特にシンポー族のカレーは、インドカレーのようなスパイシーな味付けではなく、中国やミャンマー料理のような優しい味付けのカレーです。

そして、このカレーと良く合うのが、シンポー族の飲む紅茶です。シンポー族は、紅茶を食事中はもちろん、食前食後、その他、ありとあらゆる場所で、水の変わりとして飲み続けます。

一方でインド人は、疲れた時や休憩の時などに、チャイ屋で飲むのが一般的です。カレーと一緒に飲むのは水が定番であり、紅茶(チャイ)を一緒に飲むことはまずありません。

シンポー族の飲む紅茶は、各々が自宅で手作りしています。一部の有力者が工場を持っているくらいです。

シンポー族は、茶葉を手摘みしてから天日干しし、手揉みしたあと乾燥させます。冬の間は茶摘みを行わず、竹につめて、台所のかまどの上に並べて保管します。こうすることで、かまどの煙で燻されて香りがつき、夏と冬に違う香りの紅茶を楽しんでいます。

この紅茶の作り方は、雲南省の少数民族が今も作っている竹筒茶と同じです。このような紅茶の作り方からも、シンポー族が雲南省から渡ってきた民族ということが分かります。

シンポー族の紅茶は、インドで人気のアッサム茶と比べて渋みが弱く、発酵した紅茶独特の香りもありません。しかしながら、彼らにとっては生活に不可欠な飲み物のため、今でも欠かすことなく作り続けています。

1820年代に、イギリス人が侵略してきた時、他の民族が交戦する中、シンポー族の族長ビーサガムは交渉し和平を結び、イギリス人と一緒に茶の栽培を行いました。しかも、労働者としてではなく、対等な立場として紅茶を授ける代わりに代金を受け取りました。

これが、現在世界最大の紅茶生産国インドで、生産量の半分以上を占めるアッサムティーの誕生です。

インド紅茶の開発に一生をささげたC・A・ブルース

1820年代、シンポー族の族長ビーサガムと出会い、インドで紅茶の栽培を成功させ、イギリスに紅茶(アッサム種)を持ち帰ったのは、C・A・ブルースです。彼は東インド会社の海軍で兵として従事していました。

1824年、C・A・ブルースはシンポー族の族長ビーサガムと会い、茶の種と苗木を受け取ります。しかし、製茶後の状態以外を見たことがなかったため、本物なのかどうか確かめようがありませんでした。

しかし、シンポー族の話や生活の中に根付いている様子から、C・A・ブルースは本物の茶の樹と確信します。

植物学者の間の論争では、C・A・ブルースが持ち帰ったシンポー族の茶の樹は、似てはいるが茶の樹ではないとの見解が多数を占めていました。一方、イギリス本国は、中国種以外は茶ではないとする見解から、アッサム種も茶とする見解へ変わって来つつありました。

イギリス国内で紅茶需要が増加して、中国からの紅茶の輸入増加により貿易赤字を生み出しており、中国以外からの紅茶の輸入に期待が寄せられていたからです。

本物の茶の樹と確信を持ったC・A・ブルースは、海軍を除隊し、アッサム種の茶の樹の栽培に専念します。彼はシンポー族と協力して何度も試行錯誤を繰り返し、120箇所以上もの地区で栽培を試みたと言われています。

そしてついにアッサム種の栽培に成功し、1839年8月14日にカルカッタ(コルカタ)で開催された茶業委員会で、紅茶として認められました。

同年(1839年)、イギリスは世界初の紅茶専門会社「アッサムカンパニー」を創り、C・A・ブルースを総監督に任命します。アッサムティーが世界に広まる幕開けです。

アヘン戦争と紅茶

アヘン戦争をご存じの方は多いと思います。1840年にアヘンが原因で始まったイギリスと中国(当時の清)の戦争で、約2年続いた後にイギリスが勝利をおさめました。

この戦争を引き起こした原因は、紅茶です。

当時イギリスでは、中国から輸入していた紅茶が大流行していました。中国から紅茶を輸入するために、イギリスからは大量の銀を放出しなければならず、次第にイギリス国内の銀の量が激減し財政難となります。

この銀の減少を食い止めるために、紅茶の支払いに銀の代わりに採用したのが、当時イギリスの植民地であったインドで生産されていたアヘンという麻薬です。

当時の中国にも薬としてアヘンは存在していましたが、イギリスの持ち込んだアヘンのように、タバコのような吸引するタイプではありませんでした。イギリスから持ち込まれたアヘンは、嗜好品という位置付けとなり、中国全土へ広まっていきます。

アヘンはケシの実から生成する麻薬ですが、アヘンを常用するとアヘン中毒となり、肉体も精神もボロボロになります。イギリスの狙い通り、アヘン中毒者が中国国内に増えたことで、アヘンの取引値は激増します。

紅茶の売買のために流出した銀が、今度は逆に中国からイギリスへと戻ってくるほどでした。

そしてついに、中国人の健康を害すアヘンの持ち込みを禁止する命令が、イギリスにつきつけられます。その役割を担ったのが、当時の官僚・林則徐です。

林則徐は、イギリス人の持つアヘンは全て没収し、アヘンを持ち込んだ者は全員処刑するという勧告をつきつけました。彼はアヘンの取り締まりを実施し、勧告通り商人、売人らのアヘンを没収していき、引き渡しを拒絶したイギリス人は全員処刑にされました。

これに不満を持ったイギリスの貿易監督官チャールズ・エリオットは、中国側にアヘン禁止令の撤廃を求めます。イギリス海軍は、広州をはじめ北京へと攻め込み、その強い武力で中国を屈服させにかかります。

このアヘン戦争により、イギリスはこれまでよりも多くの港を開港させ、自由貿易を始めます。自国では紅茶を栽培できないイギリスにとって、中国の土壌を失うわけにはいかなかったのです。

これまで、インド、スリランカ、アフリカ諸国へと紅茶の栽培国を開発してきたイギリスにとっては、ある意味宿命的な行動であったと言えるかもしれません。

セイロン紅茶の父ジェームス・テーラー

スリランカのキャンディという街には、Ceylon Tea Museum(セイロン紅茶博物館)という博物館があります。ここには、「セイロン紅茶の父」と呼ばれる人物ジェームス・テーラーの遺品が展示されています。

ジェームス・テーラーは、1835年にスコットランドの小さな村で生まれました。大変賢い子供でしたが、実母を亡くしてからは愛情に恵まれない寂しい日々を過ごしていました。実父の再婚と共に、継母からも実父からも愛情を注がれなかったようです。

そんな中、ジェームス・テーラーにセイロン島のコーヒー園で働く機会が与えられます。寂しい幼少期の記憶から、実家やスコットランドの土地に思い入れも薄かったジェームス・テーラーは、迷うことなくコーヒー園で働くことを選びます。

今では紅茶で有名なセイロン島ですが、ジェームス・テーラーがセイロン島に渡った頃は、紅茶よりもコーヒー栽培が盛んでした。世界有数のコーヒー産地として名をはせていたほどです。

しかしその後、「さび病」という病気の蔓延により、コーヒーの木が枯れてしまう事件が起きます。さび病はあっという間に広がり、ほんの数年でセイロン島のコーヒー園の木が全滅状態になりました。ジェームス・テーラーの担当する農園も例外ではありませんでした。

ところが、ジェームス・テーラーには、植物を栽培することに関して特筆すべき才能がありました。コーヒー園の木が枯れた後、熱病の薬となるシンコナの木の栽培に成功し、多くの人から一目置かれていました。

そんなジェームス・テーラーに、ある日、茶の樹を栽培する依頼が舞い込んできます。彼に与えられた栽培地は、厳しい山岳地帯でしたが、栽培を始めて1年足らずで、見事に茶の樹をその土地に根付かせることに成功します。

これまでイギリス人が同様の条件で、10年以上にわたりチャレンジしていたにもかかわらず失敗していたこともあり、彼のこの功績は驚くものでした。

ジェームス・テーラーには、茶樹の栽培だけではなく、製茶の才能もありました。彼は従来の紅茶の製茶方法に、独自の研究や実験を加え、改良を重ねました。鍛冶屋に注文し、揉捻機の開発にも成功しています。

こうして生まれたジェームス・テーラーの紅茶は、1ポンドあたり1.5ルピーもの高値で取引されるようになります。この頃にはジェームス・テーラーの名は、ロンドンにも次第に広まっていました。

紅茶の才能に恵まれたジェームス・テーラーですが、生涯は孤独でした。彼の大きな体格と内向的な性格が災いして、人々に訳もなく怖がられていました。

そのため、彼と直接話をしたことがある人も少なく、家族も親しい仲の友人もいないまま、その生涯を赤痢により閉じます。

彼の内向的な性格を表すエピソードとして、セイロン農園主協会の贈呈式欠席があります。ここでジェームス・テーラーは、紅茶栽培の功績を称えられ、表彰を受ける予定でした。

しかし、人前に出て話をすることが苦手なことを理由に、手紙で贈呈式への出席を辞退する旨を伝えます。

本来であれば呆れられてしまうこの行為も、農園主たちはいとわず、彼の功績を称え非公式に贈呈品を贈りました。それほどまでに、彼の紅茶栽培の成功に救われた人が多くいたからです。

内向的で変わり者のジェームス・テーラーですが、彼は死の直前まで、紅茶農園の労働者に茶摘みや紅茶の仕上がりについて指示を出すといったほどに、紅茶のことを考え愛していました。

そうしたジェームス・テーラーの姿を労働者たちは称え、「セイロン紅茶の父」と呼ぶようになったのです。

イギリスの紅茶王トーマス・トワイニング

紅茶の主要メーカーの1つ、トワイニング社を知らない人は少ないと思います。イギリスで紅茶が発展していった話をする時に、欠かすことができないのはトワイニング家の存在です。

創業者のトーマス・トワイニングをはじめ、トワイニング家はこれまで紅茶と共に歴史を歩み続けています。

創業者のトーマス・トワイニングは、1675年にイングランド西部のグロスタシャー州ペイスウィックで、毛織物工場の工員であった父のもとに次男として生まれました。

父の働く会社の業界不況のため、家族の行く先を考えて、トーマス・トワイニングが9歳の時に、一家はロンドンへ移住します。

トーマス・トワイニングは、兄が勤めていた毛織物工場で年季奉公に入り、ロンドン市の自由市民権を得る機会を待っていました。彼がその機会を得たのは、26歳の時であり、同時にイギリス東インド会社へと就職します。

トーマス・トワイニングは、東インド会社で商売のテクニックを身に着け、1706年5月19日に、「トムの店」というコーヒーや紅茶を提供する店を、ストランドのデュバリュコートに開きます。ここからトワイニング社の歴史が始まったとされています。

トーマス・トワイニングが店を構えた場所は、法律や経済を学ぶ学生や弁護士、有名作家や詩家など、いわゆる上流階級の人々が集まる場所でした。

1666年のロンドン大火の影響で、貴族や上流階級の人々は、ストランドを始めとした都市の中心から少し離れた場所に居を構えるようになっていたのです。そのため、トムの店は開業当初から大盛況でした。

ちなみに、チップを渡す習慣もここから始まりました。時間がなく急ぎの客が、チップ(TIP)を渡すことで、商品を早く提供してもらえたのです。

※TIP:To Insure Promptness(迅速な対応を保証する)の略

同じ頃から東インド会社の紅茶の輸入量も増加の一途をたどり、それに比例するように紅茶の人気は高まりをみせました。

1717年には、トムの店は大変な好評により、別店舗を建てるまでになります。この時にかの有名な「ゴールデンライオン」をシンボルマークに掲げました。ゴールデンライオンは、中国の金の獅子をロゴとしてデザインしたものです。

トワイニング社の素晴らしい点は、紅茶の最大手であることはもちろんですが、当時からの記帳された台帳が残っていることです。台帳からは、取扱商品や顧客の変容などをうかがい知ることができます。まさに紅茶の歴史を語る台帳です。

台帳はAからスタートするもので、現在はB・Cの2冊と、1742年から1758年までのKとMが残っています。

Bの台帳(1715年~1735年記帳分)によると、350名ほどの顧客で、ほとんどが現金払いをしていたことが分かります。その客層は主に、教会関係者やホテル経営者、貴族、法律家、地主となっています。

1729年には900名ほどにまで客数が増え、取扱商品もコーヒー、ワイン、セイロン産のアラック(やし酒)、炭酸水、果物、乳製品、タバコ、キャンドルと多種に渡るようになりました。

KやMの台帳にまで来ると、記録の仕方も変わり、当時の業態変化が更によく分かるようになっています。顧客のほとんどは上流階級の人々で、その数はなんと1446人にもなり、主な注文はやはり紅茶のようです。

トーマス・トワイニングが、店で紅茶を主に扱う背景には、東インド会社の存在があります。それを裏付けるものとして、1739年に中国からの輸入物資を運んだプリンス・オブ・ウェールズ号の積荷の詳細が残っています。

積荷は、

・陶磁器:432箱

・絹:11,107枚

・靴:220足

・布:9530枚

・亜鉛や銅:72.5トン

・紅茶(ボーヒー、スーチョン)、緑茶(ハイソン、シングロ):423.3トン

となっています。

積荷の大半を占めるのはやはり紅茶です。しかし、長い航海の中での紅茶の取り扱いは難しく、当時の船倉の荷役が相当神経を使っていたことが想像できます。紅茶は海水の湿気などに弱く、鮮度の落ちやすいものだからです。

トーマス・トワイニングは1708年に結婚し、生涯で4人の子供を授かりました。長男が5歳で他界したため、トワイニング社の2代目は次男のダニエル・トワイニングが継いでいます。

トーマス・トワイニングは、1741年5月19日に他界しました。偶然にも、ストランドにトムの店を開業した日(1706年5月19日)と同じ日です。

トーマス・トワイニングの肖像画が、今もストランドの店に飾られています。そして、「トワイニング社がこれまで続いているのは、紅茶を飲んでくれるお客様がいるから」という言葉は、初代から現代まで語り継がれています。

貧しき紅茶王トーマス・リプトン

トワイニング社と並び、紅茶史を語るうえで無視できないのが、リプトンであり、一代で紅茶王の栄冠をものにした初代トーマス・リプトンの存在です。

※ユニリーバの買収により、リプトンは現在ユニリーバの1事業(ブランド)となっています。

トーマス・リプトンは、アイルランド農民だった両親のもとに1850年5月10日に生まれました。

両親は1845年頃に起こったジャガイモ飢饉により、スコットランドに逃げてきた難民だったため、トーマス・リプトンは子供の頃から貧しく過ごしてきました。

※ジャガイモ飢饉:当時のアイルランドで主食であったジャガイモが、疫病の蔓延で枯死したために起こった食糧難。

しかし、両親の経営する雑貨店の手伝いをしながら、生まれ持った頭の良さと商売センスの良さを活かし、目まぐるしい成長を遂げていきました。

10歳になる頃には、家計を助けるために文房具店やシャツの仕立屋で働き始めました。そして時間を見つけては港に行き、いつかアメリカで成功のチャンスをつかみたいという夢を抱いていました。

そして彼が13歳になった時、渡米のチャンスが訪れます。港で見つけたニューヨーク行きの船に乗り込むことができたのです。

アメリカでは、たばこ農園などいくつか仕事を変えながら、百貨店の食料品売り場での仕事にたどり着きます。そこで商品の仕入れ、販売、接客や宣伝の方法を覚えました。そして、19歳になったばかりの時、500ドルの貯えを持って両親のもとへ帰国しました。

トーマス・リプトンは帰国後、この資金をもとに21歳の誕生日に店を構えます。彼のモットーは「商売の資本は体と広告」であり、母親から教わった「商品は生産者から直接仕入れる」という信念をもって事業を展開していきます。

トーマス・リプトンは、初めはバターやベーコン、卵などの身近な食品を取り扱い、事業を拡大していきます。10年足らずで、20店舗以上、従業員800人以上に成長します。そして、必然のように紅茶業界にも参入し頭角を現します。

リプトン紅茶の特徴は、これまでの量り売りをやめ、予め1ポンドから1/4ポンドに分けた紅茶を袋や箱詰めして店頭に並べたことです。これにより、より早く安価で清潔な紅茶を提供することができました。また、パッケージに印字した「リプトン」の文字は宣伝効果を生みました。

トーマス・リプトンが注目したのは、紅茶の売り方だけではありません。紅茶は水質で味や香りが変わることに注目し、その土地(その土地の水質にマッチする)オリジナルのブレンドティーを考案したのです。

トーマス・リプトンは、売上が拡大していく中、母の教えである「商品は生産者から直接仕入れる」ことに強くこだわるようになってきます。

そして1890年、スリランカに行き、数週間のうちに茶園を手に入れる行動に出ました。こうすることで、最高品質の紅茶を、新鮮なうちに、最低価格で提供できる体制を確立しました。

この時できたスローガンが、「茶園から直接ティーポットへ(Direct from the tea garden to the teapot.)」で、リプトンブランドの象徴として今に伝わっています。

トーマス・リプトンのこのような信念をアイルランドジョークで表したエピソードがあります。彼は生涯独身を貫いたのですが、その理由を問われた時、「当社の紅茶は、妻を養うには安すぎる」と返答したそうです。

アフタヌーンティーを作ったアンナ・マリア

今や紅茶を楽しむ時間として、アフタヌーンティーの存在はあまりにも有名です。高級ホテルのラウンジでのサービスも人気を博しています。

そんなアフタヌーンティーを世界で最初に始めた人物が、フランシス・ベッドフォード公爵夫人のアンナ・マリア(1788年~1861年)です。

彼女は、1986年に日本に登場した「キリン 午後の紅茶」のシンボルマークとしても起用されています。

当時の貴族の食事スタイルは、朝食をしっかり食べ、昼食を軽めにすまし、夕食は音楽会などの後に行う晩餐会でした。晩餐会は20時過ぎくらいとなり、昼食から晩餐会までの空腹を紛らわすために、アフタヌーンティーが生まれました。

アンナ・マリア夫人は、「ブルー・ドローイング・ルーム」と呼ばれる青と白を基調とした応接間で、客人に紅茶とサンドイッチや焼き菓子などを振る舞いました。この振る舞いが貴夫人たちに評判となり、アフタヌーンティーは貴夫人の憧れや嗜みとして定着していきました。

そして、アフタヌーンティーは、やがて一般家庭にも広まっていきます。紅茶を美味しく入れ、客人をもてなすことこそが、イギリス人女性の役割とされるようになったのです。

「ティーメイクが上手にできない女性は、お嫁に行けない」と語り継がれるくらいに、イギリス人女性にとって紅茶を入れる役割は重要となります。

ただ美味しく紅茶を入れるだけではなく、紅茶を使い一家の団欒を保ち、楽しい家庭を作るのが、イギリス人女性の重要な責務と考えられているのです。

紅茶を初めて飲んだ日本人

日本人として初めて紅茶を飲んだとされているのは、大黒屋光太夫(1751年~1828年)です。彼は伊勢の廻船の船頭をしていた人物です。

1782年、弁才船と呼ばれる一本帆船の「神昌丸」に、大黒屋光太夫は船頭として乗り込みました。この時の乗組員は、大黒屋光太夫以外に16名おり、紀州藩御用米を運ぶため、白子港から江戸に向けて出港しました。

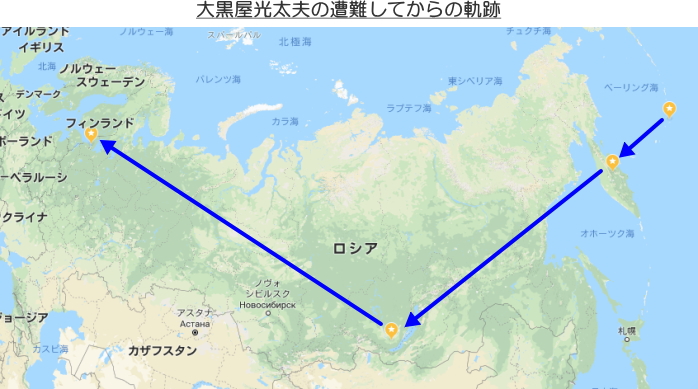

出港後は天候が悪化し大しけとなり、船は帆と舵を失い、遭難することとなります。

彼らは8カ月の漂流生活を経て、アリューシャン列島のアムチトカ島にたどり着きます。この島で5年もの歳月を過ごしたのち、ロシア人と共同で船を造り、カムチャッカ半島に移ります。

1787年8月、カムチャッカ司令官のオルレアニコフ少佐の家に、大黒屋光太夫たちは食事に招待されました。

食事の様子を記した記録が残っており、大黒屋光太夫たちは初めて乳製品を見たと書かれています。「白酒に似た牛乳というものは、甘みがあってうまい」と記されています。また、チーズについては牛の乳の固まりと聞いて気持ち悪がり、誰も手を付けなかったようです。

カムチャッカ半島に移ってからも、大黒屋光太夫たちは日本への帰国を熱望してシベリアへ渡ります。

その道中で乗組員は次々と死亡し、最終的には大黒屋光太夫含め3人となります。2500㎞にも及ぶ雪原を馬そりで渡り切るなど、道中は過酷を極めましたが、なんとかイルクーツクにまでたどり着きます。

イルクーツクに到着した後は、エカチェリーナ二世(1729年~1796年)に日本帰国を直訴するため、さらに帝都サンクトペテルブルグまでの5800㎞の道のりを行くことになります。

1791年に2月19日にサンクトペテルブルグに到着し、6月28日に、ようやくエカチェリーナ二世との謁見が実現します。

初回の謁見以降、大黒屋光太夫は何度もエカチェリーナ二世に、日本の国情や生活、文化を説明し、日本への帰国を訴えます。9月29日に、念願かなって、エカチェリーナ二世により日本人漂民の帰国を許す勅命を受けることとなりました。

遭難してから実に10年ほどの歳月が経ち、ようやく帰国することができたのです。

日本への帰国の際、彼は貴族や商人から様々な餞別の品を受け取っています。その中には、当時のロシアではまだ貴重であった紅茶の存在も記されています。

エカチェリーナ二世と何度も食事を共にしていた大黒屋光太夫は、この貴重な紅茶を何度も飲んだと考えられています。ロシアの食事では、日常的に牛乳も登場するので、ミルクティーも飲んだと考えられます。

これに関しての記録は残っておらず、確かめようがないのが、残念なところです。