緑茶、紅茶、ウーロン茶は、味はもちろん、色も香りも全く違うお茶ですが、同じチャノキの葉から作られます。3つのお茶の違いは、それぞれの製茶工程において茶葉の中に生まれる化学物質によって生まれるものです。

元は同じ茶葉の中にあった物質が、製茶工程においてどのように変化するのでしょうか?そのメカニズムを知って、言葉で表現できれば、あなたも通の仲間入りです。

※「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」という茶摘み歌の一節があるように、一般的にお茶のおいしさを決める三大要素は、色。香り、味とされています。

緑茶、紅茶、ウーロン茶の色を決める物質は、それぞれ違う

緑茶の緑は、葉緑素(クロロフィル)の色

植物の持つ緑色の正体は葉緑素です。クロロフィルとも呼ばれるこの物質は、光を受けて光合成をし、エネルギーを作り出す植物にとって大切なものです。

当然ながら、生の茶葉や緑茶の鮮やかな緑もまた、このクロロフィルの色です。基本的にクロロフィルが多ければ、より鮮やかな緑色となります。

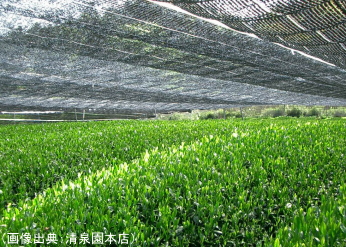

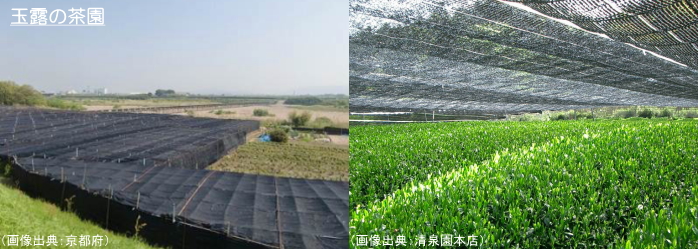

緑茶の中でも際立って美しい緑色の茶葉、水色(すいしょく)を持つ玉露の場合、茶葉収穫の20日以上前に茶畑に簀子(すのこ)などをかけて覆い、九割程度の光を遮って育てるため、茶葉の中のクロロフィルが増加します。これは生物が生きようとする反応として、理にかなった変化と言えます。

※水色(すいしょく):入れた時のお茶の色。

突然光を遮られ、これまでよりずっと少量の光で光合成を行うことになったチャノキは、クロロフィルを増やすことで、これまでと同量のエネルギーを作り出そうとするのです。

茶畑に覆いをすることで増えるのは、クロロフィルだけではありませんし、それがメインの目的ではないですが、結果的に玉露の深く鮮やかな緑色を生み出すことになります。

ただし、クロロフィルという物質は構造的に弱く酸化されやすいため、収穫した生の茶葉をそのまま放置しておくと、茶葉の中の酸化酵素によってすぐに分解されてしまいます。茶葉を収穫後、できるだけ速やかに茶葉を蒸して酸化酵素の働きを止めることで、緑茶の茶葉は鮮やかな緑色を保ち、その水色もまた、爽やかな緑色になります。

しかし、茶葉の中の酸化酵素の働きを止めても、クロロフィルが壊れやすい性質を持つことに変わりはありません。よく見かけるものとしては、お茶を入れたあとの緑茶の茶葉が、時間が経つにつれて茶色く変色するなどの現象が挙げられます。

壊れやすい構造のため、茶葉中の酸化酵素の働きを止めても空気などですぐ酸化されてしまい、安定的にきれいな緑色をキープする力が無いのです。

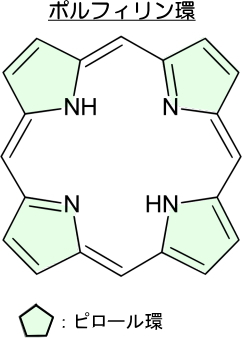

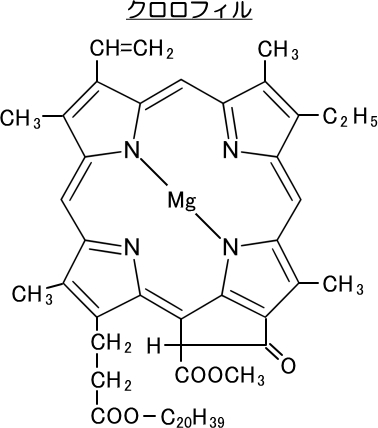

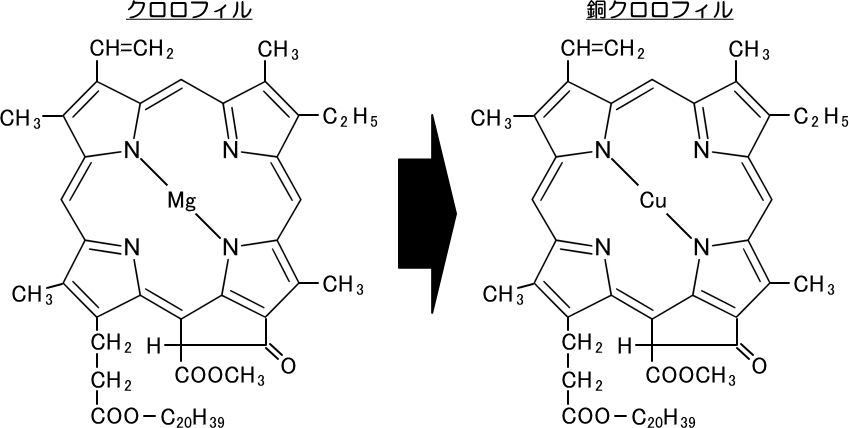

クロロフィルの分子構造は、5角形のピロール環が4つ結合したポルフィリン環という化合物の中央に、マグネシウム(Mg)が結合した形になります。

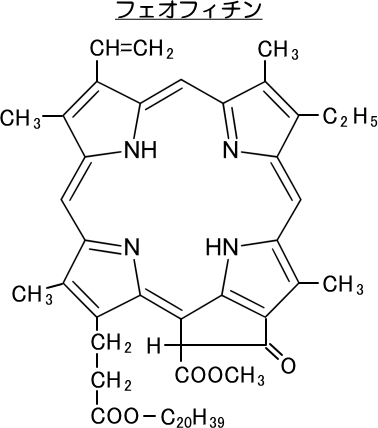

茶葉が空気に触れて酸化すると、マグネシウム(Mg)が取れて水素(H)と置き換わり、フェオフィチンという物質になります。

クロロフィルが崩壊すると(フェオフィチンになると)、緑色はあせてしまい、茶葉の色は酸化を示す灰緑色に変わっていきます。これと同じ現象は、紫外線による刺激でも起こります。身近なところでは、張り替えたばかりは青々としていた畳が、時間とともに黄色くなっていく現象や、紅葉なども同じメカニズムです。

緑色が褪せない抹茶の秘密は銅

玉露と同じように、収穫前に覆いをした茶畑で摘採された茶葉を使用し、美しい緑色をした抹茶は、日本のみならず世界から訪れるツーリストにも人気があり、また、飲用のみならず、お菓子などにも利用されます。

しかし、粉茶であるために、空気に触れる面積の多い抹茶は酸化されやすく、美しい緑色を長期間保つことはとても難しいため、取り扱いの難しいお茶でもありました。ところが、近年、その欠点を克服した「長期間保存しても変色しない抹茶」の研究開発がされています。

抹茶にする前の茶葉(碾茶)を炒る際に銅鍋を使い、クロロフィルの不安定さの大元ともいえるマグネシウム(Mg)を銅(Cu)に置き換えることで、安定した緑色を出すことに成功したものです。味わいや安全性についてはまだ議論や研究の余地があるものの、安定した緑色を保てるこの抹茶は面白い試みと言えるでしょう。

ちなみに、ほうじ茶もまた、製茶工程の中に炒るという作業が入りますが、この場合は香ばしい香りを作ったり、渋みを飛ばすという別の目的で行われています。お茶の中のアミノ酸と糖分が熱によってアミノカルボニル反応を起こし、茶葉はもちろん、水色も褐色になります。

※アミノカルボニル反応:上記の通り、アミノ酸と糖分が熱によって褐色に変化する反応で、香ばしくおいしそうな匂いも生成する。ウナギの蒲焼き、出来たてのパン、焙煎したコーヒー豆などの色、香りはこの反応による。

紅茶の美しい赤は、3つの物質から作られる

入れたては鮮やかな緑色だった緑茶の水色も、時間が経つとだんだんと茶色っぽくなってしまうものです。この茶色は、緑茶の中に含まれていたカテキン類が酸化した物質の色です。

カテキン類は茶葉の中からお茶の中に滲出するもので、お茶の大切な成分なのですが、空気に触れると酸化し、茶色に変色してしまいます。急須などにつく茶渋も、その1種です。

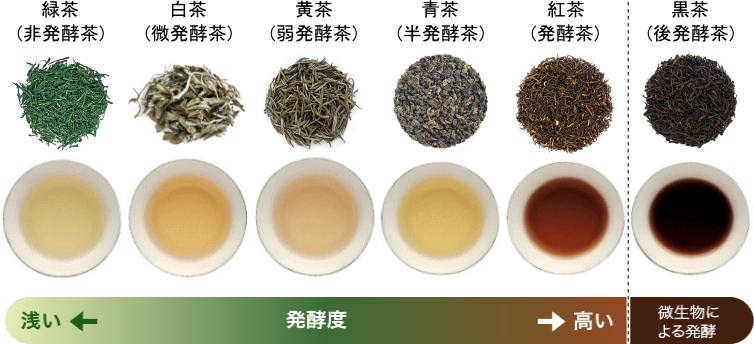

紅茶を作る際には、生の茶葉を揉んで葉の組織を壊すことで、茶葉の中に含まれているポリフェノールオキシダーゼという酸化酵素とカテキンを反応させます。これにより、茶葉は茶褐色に変化し、お茶の水色も赤や茶色になります。この工程を、製茶の言葉では「発酵」と呼んでいます。

※通常「発酵」というと、酵母や乳酸菌のような微生物が、米や乳製品などの有機物に作用した結果、米が酒になったり、牛乳がヨーグルトになったりと、人間にとって有用なものになった場合を指します。

一方、お茶で言う「発酵」は、上記の通り、葉の中に含まれるポリフェノールオキシダーゼ(酸化酵素)がカテキンを酸化する現象です。酸化は化学変化であり、微生物は介在しないので、一般的(化学的)な意味では「発酵ではなく付加反応」ですが、お茶業界では昔から習慣として発酵と呼ばれています。

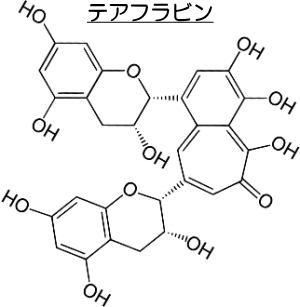

どれだけ発酵させるかにより、お茶の色や香りは変わってきます。とにかくたくさん発酵させれば良いというものではありません。紅茶の場合は、発酵の度合いによって、「テアフラビン」、「テアルビジン」、「カテキンの酸化重合物」という3種類の物質が生成されます。

テアフラビンは、入れた紅茶から酢酸エチルを使って抽出することができます。明るいオレンジ色をしており、良質な紅茶の水色が持つ鮮やかで明るい赤色の素となっています。テアフラビンを抽出した後の紅茶には、深い赤色をしたテアルビジンという物質が残ります。紅茶本来の色はこのテアルビジンの色です。

カテキンの酸化重合物は、発酵時間を長くとると生成される物質で、色は赤みがかった茶色や黒色で、かなり暗い色をしています。カテキンの酸化重合物が多いと、紅茶の水色は暗くなりすぎるため、少ない方が良質(上級)であるとされます。

赤い紅茶の色は、カテキンが酸化酵素によって変化した色

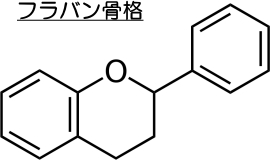

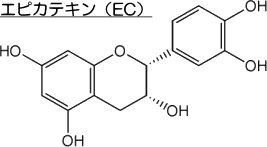

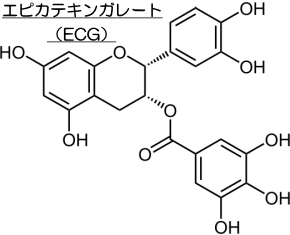

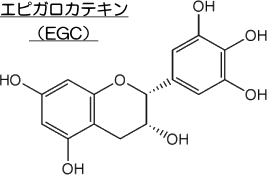

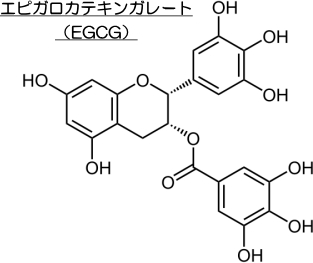

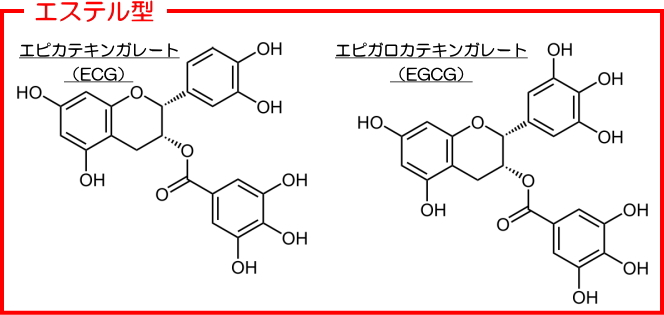

カテキンというのは、ポリフェノールの1種であり、フラバン骨格という分子構造を持った物質です。カテキン自体にも50以上の種類があり、中でもお茶に含まれるカテキンは、大きく分けて4種類あり、茶葉の成分中10~20%を占めています。

そのうち、エピカテキン(EC)とエピカテキンガレート(ECG)は、苦みはあるが渋みはなく、エピガロカテキン(EGC)とエピガロカテキンガレート(EGCG)は、苦みが強く酸味があります。茶葉内の全カテキンの約半分を占めるのが、エピガロカテキンガレートです。

これら4つのカテキンが存在し、かつエピガロカテキンガレートが1番多く存在するというのは、どの茶葉においても共通した特徴になっています。意外かも知れませんが、カテキンは無色の結晶体で、香りも色もありません。酸化酵素によって酸化され、前述のテアフラビンなどに変化することで、初めて色が付きます。

カテキン類が酸化されてできるテアフラビン、テアルビジン、カテキンの酸化重合物も(カテキン同様)ポリフェノールの1種です。テアフラビンは、酸化によりカテキンの2つの分子が結合して生成されるので、種類も1種類ではありません。結合する分子によって、テアフラビン、テアフラビン3-ガレートなど、わずかながら構造の違う物質が生成されます。

また、これらカテキンの酸化によって生まれるポリフェノール類には、吸着作用という性質があります。いわゆる、色が落ちにくいという性質です。紅茶を使って布を染めたりすることができるのも、この性質によるものです。この性質は布だけでなくウイルスなどにも発揮され、インフルエンザ予防などにも役立っています。

生の茶葉に含まれていたカテキンは、発酵を経て変化してしまうため、お茶になった段階で、3分の1から10分の1程度に減少します。

黄金の環は、良質な紅茶の印

良い紅茶の指標と言われるものに、「ゴールデンリング」があります。白いティーカップに紅茶を注いだ時、その紅茶が良質なものであれば、カップの内側の縁に黄金の環、ゴールデンリングができるというもので、その様な紅茶は大抵、テアフラビン類を多く含んでいます。

紅茶と白いカップの内側の斜面に光が反射し、縁の部分だけ光の波長が少し短くなることで生まれると言われています。白いカップは必須ではありませんが、その方がくっきりと見えやすくなります。

鮮やかな赤色の紅茶も、レモンを入れると明るい水色になりますが、これはレモンに含まれるビタミンCによって紅茶が酸性になるからです。むろん味にもレモンの酸味が加わります。逆にアルカリ性の紅茶は、水色も暗くなり、味も落ちてしまいます。

紅茶の成分には、まだまだ謎も多い

紅茶の色を構成する物質のうち、テアフラビンの化学構造は日本人研究者・滝野慶則氏により、50年前に解明されていますが、残るテアルビジン、カテキンの酸化重合物についてはそれぞれ限られたことしか分かっていません。

イギリスの研究チームによって命名されたテアルビジンは、その分子量(700~40000)とカテキン重合体を含んでいるということが分かっているだけで、カテキンの酸化重合物に至っては、発酵時間が長すぎると増え、紅茶の質が落ちてしまうということくらいしか分かっていません。

今や世界で1番親しまれているお茶であるにもかかわらず、紅茶に含まれる成分については、その化学構造も含め、まだ不明なことがたくさんあり、研究が重ねられているところです。

ウーロン茶の色は、実は多彩

中国茶は水色による独自の分類があります。茶葉を全く発酵させずに作る緑茶、微発酵茶である白茶、弱発酵茶の黄茶、半発酵茶の青茶、発酵茶である紅茶に加え、微生物による発酵を利用して作る黒茶の6つです。ウーロン茶は半発酵茶である青茶に入ります。

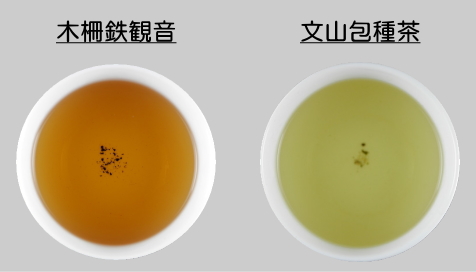

日本でウーロン茶というと、すぐにペットボトルに入っている赤褐色の水色を想像してしまいますが、本当は色も発酵度もとても幅広いものです。緑茶の発酵度を0とし、紅茶を10とするならば、発酵度3~7までがウーロン茶に分類されており、発酵度の幅広さに伴って水色も様々です。

一番発酵度の低い包種茶(ほうしゅちゃ)は、明るく透き通った黄緑色をしており、次に発酵度が高いのが凍頂烏龍茶です。

中程度の発酵度には、鉄観音、黄金桂、水仙などがあります。

それよりも発酵度が高いのは、武夷水仙(武夷岩茶)で、更に発酵度の高い紅烏龍などの台湾産高級烏龍茶などは、ウーロン茶としては最も発酵度が高い部類に入ります。

ウーロン茶の種類により製法もそれぞれ違い、全てにおいてとても幅が広いお茶と言えるでしょう。紅茶を発酵茶、ウーロン茶を半発酵茶と呼ぶため、ウーロン茶は紅茶を作る際の発酵を途中で止めたものと思われがちですが、ウーロン茶と紅茶では、茶葉の発酵などのやり方が全く違います。

紅茶の場合は、発酵させる前に茶葉の組織を大きく破壊し、酸素にたっぷりと触れさせて発酵させますが、ウーロン茶の場合は、紅茶ほどには茶葉の組織を破壊せず、発酵に利用できる酸素の供給量は少なめです。酸素の供給量が違うと、茶葉に元々含まれていたカテキンは同じであっても、生成される物質は違うものになります。

例えば、

・2つのエピガロカテキンガレート(EGCG)が結合して生成される「ビスフラバノールA」

・エピガロカテキンガレート(EGCG)とエピガロカテキン(EGC)が結合してできる「ビスフラバノールB」

などはその1種で、ウーロン茶にしかない着色成分であり、「ウーロン茶ポリフェノール」という名前で呼ばれることもあります。

お茶の香りは、たくさんの物質によって生み出される

香りというものは、複数の香気成分によって構成されています。香気成分というのは揮発性を持つ化合物で、それらが複雑に組み合わさってひとつの香りを形作ります。花や果物などの香りもそうですし、お茶もまた例外ではありません。

ひとつの香りを構成する物質の種類はとても多く、緑茶の香りは200種、紅茶に至っては300種以上の香気成分によって構成されていることが分かっています。

緑茶の香りは緑の香り

緑茶を入れた時に感じる香りの大元は、青葉アルコールとも呼ばれる「シス-3-ヘキセノール」、青葉アルデヒドとも呼ばれる「シス-3-ヘキセナール」などの物質からなる複数の化合物です。青葉アルコールと青葉アルデヒドは「緑の香り分子」とも呼ばれており、これらの香りは森や苔の香りなどともたとえられます。

香気成分は揮発性ですから、緑の香りは強く加熱するとすぐに飛んでしまいます。かつてはこの香りは海外では好まれず、青臭さが嫌われたものでしたが、最近ではリラックス効果があるなどとして、好む人も増えてきました。

玉露独特の少し青海苔にも似た「覆い香(おおいか)」は、ジメチルスルフィドと呼ばれる香気成分によるものです。番茶を炒って作られるほうじ茶の香りには、炒ることで生まれるピラジン類が多く含まれ、そこにピロール類の持つ青臭さ、フラン類の甘い香り、番茶そのものの持つ香りが組み合わさって構成されています。

紅茶やウーロン茶の香りは、萎凋(いちょう)により生成される

紅茶の香りを構成する香りには、スズランやラベンダーにも含まれているリナロール、バラなどにも含まれるゲラニオール、花や樹木性の香りを思わせるネロリドールなど、花や果物の香りを思わせる香気成分が多く含まれます。

物質名の最後に付く「オール(ドール、ロールなどを含む)」は、アルコールを示しています。例えば、リナロールなどはテルペンアルコールというものの1種です。

香気成分は他にもアルデヒドなどの化合物群を含むテルペン類によって構成されており、リンゴやレモン、ブドウなどフルーツ系の香りが多く含まれています。

紅茶の香気成分が緑茶よりも格段に多いのは、発酵茶であるからです。ただ、その香気成分の発生は、従来考えられていた発酵時というよりは、その前の萎凋(いちょう)の段階からであるということが分かってきました。萎凋というのは、生葉を収穫した後、しばらく広げてしおれさせる工程です。

茶葉の中には元々、糖と香気成分が結合した配糖体と呼ばれるものが存在しています。萎凋で葉をしおれさせると、葉に含まれていた水分がこの配糖体に作用し、糖と香気成分を分離させ、紅茶の香りの素となるテルペン類を生成し、香りを発生させることが、近年分かってきました。萎凋を行うのは、紅茶とウーロン茶のみで、緑茶にはない工程です。

お茶の香気成分の分析は、最近はかなり詳しくできるようになり、茶葉の品質を評価するのにも使われるようになっています。分析はそう大変ではなく、お茶の香り、火入れで生じる香りの調整、貯蔵している荒茶の香りをチェックし管理するなど、茶葉の品質向上に利用されています。

ただし、だからと言って、紅茶やウーロン茶の香りの全てが解明されたという訳ではありません。例えば、ダージリンの香りから検出された香気成分を全て混ぜ合わせても、ダージリンの香りを再現することはできないからです。

おそらくは、まだ他にも検出されていない多くの成分が、紅茶やウーロン茶の香りには含まれているのではないかと考えられています。

それらの物質は、沸点が低くすぐに気化してしまうため、検出しづらい上、含まれている量も微量なのでしょう。ですから、紅茶の香り、ウーロン茶の香りそのものと言えるようなものは、まだ見つかっていないと考えられています。

ウーロン茶の豊かな香りは、太陽の恵み

ウーロン茶では、萎凋の際、日に当てる日干萎凋(にっかんいちょう)という方法を取ります。

この天日による萎凋が、より香気成分を高めると考えられており、実際この工程で、爽やかな花の香りのリナロールやずっしりとした柑橘系の香りを持つゲラニオールなど、お茶それぞれの香りを特徴づける多くの香気成分が生まれます。

もちろん、その後の揉捻や発酵の工程も、香気成分の生成を促しますから、発酵の度合い、製茶の過程での温度、湿度なども茶葉の香りの良し悪しを左右します。天日干しのできない雨の日は向きません。

ウーロン茶の持つ香気成分には、沸点が高く重厚な香りがするものが多く、ベンズアルデヒド、ネロリドール、インドールなどが挙げられます。

知れば分かる!本当のお茶の味

味というものは、甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の5つの基本要素から構成されており、これらは五原味(ごげんみ)とも五味とも呼ばれています。

どんな食べ物、飲み物も、この5つの要素のうちのいくつかが絡み合って感じられ、ものによってはそこに渋みや辛みが加わります。食感、触感はもちろん、香りや見た目も大切な要素です。

お茶の味は、五原味のうちの甘味、苦味、うま味、そして渋みで構成されています。ただし甘味の占める割合はほんの少しで、お茶の味はうま味、渋み、苦味の割合によって決まります。

うま味はアミノ酸、渋みはカテキン、苦味はカフェインに由来しており、これら3つの成分は緑茶、紅茶、ウーロン茶全てに共通して含まれているものですが、それぞれの成分の割合は異なっているため、それぞれのお茶の味の違いが生まれています。

緑茶は、うま味で勝負する

緑茶、紅茶、ウーロン茶の中で、一番アミノ酸を多く含むのが緑茶です。うま味の元となる物質で種類も多く、お茶の中に含まれているアミノ酸は20種類以上にもなります。最も多いのはテアニンで、全体の5~6割を占め、他にはグルタミン酸、アスパラギン酸、アルギニンなどが含まれていることが分かっています。

緑茶の中でも、上級な煎茶になるほどアミノ酸を多く含み、逆にカテキン含有量は低くなります。最上級と言われる玉露に至っては、茶葉100g当たり4~6gものアミノ酸が含まれています。

アミノ酸は緑茶のうま味には欠かすことのできない物質で、お茶を飲むことによるリラックス効果にも影響を及ぼしていると考えられています。

近年の研究成果によって、アミノ酸の中でも特に、アルギニンがお茶のおいしさに大きな影響を及ぼしており、アルギニンが多いお茶をおいしく感じるということも分かっています。そのメカニズムはまだ解明されておらず、今後の成果が待たれるところでしょう。もしもこれが解明されれば、調味料開発などに応用できる可能性もあります。

玉露、煎茶、番茶、ほうじ茶、ウーロン茶、紅茶それぞれの茶葉に含まれる3つの要素「アミノ酸、カテキン、カフェイン」の含有量を比べてみると、玉露のアミノ酸含有量は群を抜いており、2番手である煎茶の約2倍の割合を示しています。煎茶や番茶、紅茶ではカテキン類が多くなり、12~14%程度です。

| 茶種 | カフェイン (%) |

カテキン類 (%) |

アミノ酸 (%) |

|---|---|---|---|

| 玉露 | 4.04 | 10.04 | 5.36 |

| 煎茶(上級) 煎茶(中級) |

2.87 2.80 |

14.14 13.56 |

2.70 2.18 |

| 番茶 | 2.02 | 12.33 | 0.77 |

| ほうじ茶 | 1.93 | 8.32 | 0.20 |

| ウーロン茶 | 3.87 | 6.10 | 1.04 |

| 紅茶 | 3.30 | 14.30 | 1.60 |

(出典:静岡県茶業会議所「新茶業全書」、前田・中川「各種緑茶の総合的理化学分析」、高柳・阿南・池ケ谷・中川「烏龍茶・包種茶の化学成分含量」、坂本・井上・中川「12種類の紅茶の化学成分」)

ほうじ茶は、番茶を焙(ほう)じて作られるので、番茶の成分量との違いはこの「焙じる」工程によるものです。アミノ酸のテアニンは5分の1以下、グルタミン酸なども4分の1以下になってしまうのですが、これは焙じることによって茶葉中の糖分とこれらのアミノ酸が反応してフルフラール、ジメチルピラジンなどの香気成分が生成されるためです。

また、焙じるうちに茶葉中に残っていた青葉アルコールなども減少するため、香りの均衡も良くなり、ほうじ茶独特の香ばしい香りが構成されることになります。

紅茶は渋味重視、ウーロン茶は香り重視

紅茶の味の主役はカテキン類です。緑茶のようなうま味ではなく、渋味が味の良し悪しを決定づけます。良い紅茶とされるのは、ひと口含んだ時に爽やかなキレがあるものや、ずっしりとした渋味の味わいがあるものです。

カテキンはワインで知られるポリフェノールの一種で、紅茶の種類によっては緑茶の1.5~2倍も含まれています。

前述の通り、酸化酵素による発酵により、カテキンの殆どがテアフラビンやテアルビジンなどに変化し、紅茶の10~20%を占めます。

これらの成分は、発酵が進みすぎると更に変化し、お茶の中に溶けだしにくい性質になってしまいます。こうなると、紅茶の味にはカテキンのキレはなくなり、水色は暗くなってしまいます。

したがって、キレのある渋みを持ち、上級とされる紅茶には、テアフラビンやテアルビジンなどのポリフェノールがたっぷりと含まれているということになります。

しかし、このカテキン由来のキレのある渋みは、フレーバーティーなどにしてしまうと味わえません。そのため、紅茶本来の味を知らない人も、近年では少なくありません。

フレーバーティーは手軽に飲めるティーバッグなどもたくさん出ており、ピーチティーやローズ、リンゴなどをよく見かけます。

中でも、ベルガモットの香りを付けた「アールグレイ」などは、ダージリンなどと並んで売られていることもあり、フレーバーティーと思わずに飲んでいる人も多いのではないでしょうか。

フレーバーティーにはフレーバーティーの良さがありますが、時にはリーフティーを入れて、本来の紅茶の味を楽しんでみるのも良いでしょう。

また、水色は少々明るくなりますが、レモンを入れてみると、その酸味と相まってより風味豊かな紅茶が楽しめます。味や風味がしっかりしている上級な紅茶では特におすすめです。

一方、ウーロン茶では、味よりも香りが重視されています。紅茶も香りに重きをおいてはいますが、ウーロン茶の方がその傾向が強くなります。

製茶の過程で釜炒りをするため、アミノ酸、カテキン、カフェインの全ての成分が少なくなっており、ウーロン茶においては、良いお茶を決める第一の要素は香りとなっています。

ただそれだけに、ウーロン茶の味を決める成分の研究は、まだあまり進められておらず、今後の研究成果が待たれる分野とも言えます。

お茶の味は、カテキン、テアニン、カフェインが決める

渋味の元であるカテキン、うま味の元であるアミノ酸の1種テアニン、そして苦味を司るカフェインの3つの物質は、お茶の味を構成する3大要素と言えます。これらはどのような物質で、どのようにお茶の味を決めているのでしょうか。

お茶の渋味の素「カテキン」

カテキン(catechin)は主に渋味を司り、また苦味にも少し影響を与えています。インドなどに自生する樹木、カテキュー(マメ科アカシア属)から採取した「カテキュー」という黒褐色の物質がその名の由来です。1821年にスイスで初めて無色の結晶体として分離に成功し、1832年にドイツのエーゼンベック博士(博物学)によって命名されました。

渋味というと思い起こされる「タンニン」というのは、物質の名前というよりは植物に含まれている渋味成分をまとめて表す名前で、様々な物質がまとめて含まれます。化学構造には関係なく、特定の性質を基準に分類され、つけられた名前であるため、タンニンと分類される物質の中でも化学構造はまちまちです。

近年、化学分野では化学構造によって分類された名前を使うケースの方が多く、お茶の含有するタンニンの殆どはカテキン類に属し、成分測定でもカテキン類の合計とタンニンの値が一致することから、化学構造を基準とした分類名であるカテキンを使うことが多くなりました。

それでも、食品化学の世界では、便宜上今もタンニンという名を使うこともあり、そのためデータの中ではタンニンとカテキンが両方使われていることがあります。カテキンはポリフェノールの一種ですが、タンニンはポリフェノールと同じように使われることが多くあります。

つまり、お茶に含まれているポリフェノール(タンニン)は、化学的にはカテキン類であるということです。茶葉中には10~20%含まれ、緑茶よりも紅茶に多く、また新茶(一番茶)よりも日をたくさん浴びてから摘まれる二番茶、三番茶に多く含まれています。

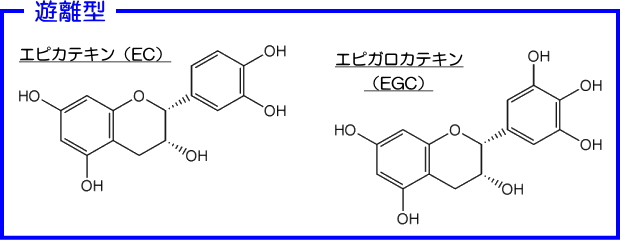

お茶には主に6種類のカテキンが含まれ、中でも遊離型のエピカテキン、エピガロカテキン、エステル型のエピカテキンガレート、エピガロカテキンガレートの4種が多く含まれます。

※カテキンは、化学構造により、遊離型とエステル型の2種類に分けられる。

4種のうちエピカテキンはリンゴやイチゴ、チョコレートなどにも含まれますが、あとの3つはお茶のみに含まれるカテキン類です。

エピカテキン、エピガロカテキン、エピガロカテキンガレートの3つは20世紀になってから、日本人の化学者によって発見されました。

エステル型カテキン類は、ガレート基と呼ばれる特有の化学構造を持ち、遊離型カテキン類はそれを持っていません。性質や味も違います。遊離型カテキン類は苦味の他、後味がわずかながら甘く、ガレート基を持つエステル型カテキン類は渋味と苦味が感じられます。

よく言われる茶カテキンの味や効能は、エステル型カテキン類であるエピガロカテキンガレートの持つ特徴で、茶葉中のカテキンのうち45~65%を占め、刺激は強くとも後味の良い、さっぱりとした苦さ、渋さです。

これらの苦味、渋味は、お茶を飲み慣れないと嫌なものと感じられますが、飲み慣れるにしたがっておいしく感じられるようになります。お茶通は、この苦渋味がたまらないと言います。

また、カテキン類は熱いお湯に溶けやすく、温度が下がると溶けだしにくくなるため、低い温度で入れる玉露、高級煎茶ではカテキンの渋味よりもアミノ酸のうま味の方が強く感じられ、熱いお湯で入れる番茶や紅茶では、カテキンの持つキレのある渋味が強調されることになります。

お茶のうま味の素「テアニン」

お茶のうま味成分テアニンは、お茶にしかないアミノ酸で、京都府立農業試験場茶業研究所(現在は、京都府立茶業研究所)所長であった酒戸弥二郎氏によって1950年、玉露から発見されました。化学構造については後に解明され、テアニン(Theanine)と命名されました。由来はお茶の旧学名「Thea sinensis」です。

別名をγ(ガンマ)-グルタミルエチルアミド、γ-(エチルアミド)Lグルタミン酸と言い、グルタミン酸の誘導体でもあります。グルタミン酸ほどの強さはないものの、甘いうま味があり、玉露などの高級煎茶に多く含まれるため、緑茶のうま味の主だった成分であると考えられてきました。

※誘導体:化合物の一部が別のものに置換されてできた化合物。

テアニンはチャノキの根で合成され、新芽や新葉に移動します。そこで日光が当たると光合成が起こり、テアニンはカテキンに変化します。

玉露やかぶせ茶など、高級煎茶と呼ばれるお茶は収穫する前、一定の期間畑を覆い、日光を遮断します。それによってカテキンに変化するはずだったテアニンはそのまま貯蔵され、お茶の成分として残ることになります。

テアニンの効能についての研究も進められています。近年ではテアニンを摂取することによって脳波に、α波が出現することが分かっており、ストレス軽減、リラックス効果、血圧の抑制効果も認められています。脳の神経細胞の保護効果があることも実験によって明らかにされており、脳梗塞などの予防にも効果があるのではないかと言われています。

化学構造がテアニンとよく似ているグルタミン酸ナトリウムを、紅茶と番茶両方に入れて飲んでみると、紅茶には全く効果がないのに対し、番茶は驚くほどうま味が増したという実験結果もあります。緑茶のうま味にはグルタミン酸も大きな影響を及ぼしているということです。

軽やかな苦味の「カフェイン」

カフェイン飲料を好む人は、その味よりも効能の方を重視していることが多いものです。実際、カフェイン飲料は、覚醒効果を狙って眠気覚ましに飲まれています。この効能は、人間がお茶を飲むようになった理由の一つとしても、とても大きいと考えられます。

カフェインは緑茶、ウーロン茶、紅茶の全てにおいて、苦味の素となる物質です。カテキンよりも軽やかな苦味を持ち、カフェインレスにした緑茶では、独特の苦味が消えていますから、このカフェインの味もまた、お茶の味を構成する重要な要素と分かります。

カフェインという物質を発見したのはドイツの化学者ルンゲで、1819年、コーヒーから分離、検出されました。自然界に存在する成分であり、コーヒー、カカオはもちろんのこと60種以上の植物に含まれ、1種類しか存在しません。

物質そのものは白色柱状の結晶体で、メチルキサンチン類と呼ばれる有機化合物群に属します。メチルキサンチン類の仲間であるテオブリン、テオフィリンは微量ながらお茶の中にも含まれています。

カフェインは、全てのお茶に含まれ、茶葉中の成分の2~4%を占めます。一番含有量が多いのは玉露です。ただし、玉露は低温の湯で入れるため、苦味はあまり感じられません。

| 茶種 | カフェイン (%) |

カテキン類 (%) |

アミノ酸 (%) |

|---|---|---|---|

| 玉露 | 4.04 | 10.04 | 5.36 |

| 煎茶(上級) 煎茶(中級) |

2.87 2.80 |

14.14 13.56 |

2.70 2.18 |

| 番茶 | 2.02 | 12.33 | 0.77 |

| ほうじ茶 | 1.93 | 8.32 | 0.20 |

| ウーロン茶 | 3.87 | 6.10 | 1.04 |

| 紅茶 | 3.30 | 14.30 | 1.60 |

(出典:静岡県茶業会議所「新茶業全書」、前田・中川「各種緑茶の総合的理化学分析」、高柳・阿南・池ケ谷・中川「烏龍茶・包種茶の化学成分含量」、坂本・井上・中川「12種類の紅茶の化学成分」)

また、茶葉中のカフェイン量とお茶1杯あたりのカフェイン量は異なります。茶葉を粉にして丸ごと飲用する抹茶では、1杯に含まれるカフェインが最も多く、約64mgにもなります。

1杯のお茶に含まれる量で比べると、抹茶の後に続くのは紅茶で約51mg、次がウーロン茶で約24mgです。緑茶では玉露が約13mg、煎茶約10mgと少なめですが、これには1杯の量が少ないことも関係しています。対して番茶は約23mgと多いのですが、これは紅茶やウーロン茶と並んで熱湯で入れるため、カフェインが抽出されやすいためです。

ほうじ茶は茶葉の時点でカフェインの含有量が少ないため、約10mgと熱湯で入れるにしては少なめです。

カフェインは熱湯に溶け出しやすい性質を持ち、85度以上の熱湯に茶葉を1分程度入れておいただけで、茶葉中のカフェインの70~75%程度が溶け出すことが知られています。

したがって、熱湯で入れた1杯目のお茶には2杯目よりも多くのカフェインが含まれていることになります。

近年流行しているデカフェ(カフェインレス)飲料は、このメカニズムを利用して実現されたものです。ただ、カフェインの量はそれぞれのお茶のおいしさにも直結しているため、人為的に減らすことで、味が物足りなくなる可能性もあります。

熱で溶け出しやすいカフェインですが、冷温でカテキンと結合すると沈殿しやすいという性質もあり、紅茶では白く濁る「クリームダウン」という現象が発生しますが、熱を入れることで再びもとに戻ります。

カフェインの過剰摂取がクローズアップされ、最近は良くないイメージが付きつつあるカフェインですが、適度に正しく摂取するならば問題はありません。それどころか、眠気覚ましや利尿作用、二日酔いの頭をすっきりさせる、疲労回復や脂肪の燃焼を助けるなどの効果もあると言われています。

医薬品にも使われており、鎮痛剤、感冒薬などに使われている無水カフェインは、カフェイン本来の効能である眠気、疲労緩和などの他、それぞれの薬の効果を高める働きをしています。

お茶の良し悪しを表現してみよう

お茶はおいしいのが一番ではありますが、お茶の品評会などでは、茶葉そのものの色つやや形の他にも、その香り、入れたお茶の水色、風味などを詳しく審査し、その良し悪しを表現します。普段は使われない言葉も数多くありますから、覚えて使ってみるのも面白いでしょう。

良い水色を知ろう!

水色については、色合いや明るさ、彩度、透明度や濃淡だけでなく、濁りがあるか、沈さ(ちんさ)と呼ばれる細かい葉や粉の沈殿物の量などが重要とされます。色合いを表現する際によく使われるのは、「赤み、黄色み、褐色、黒み、青黒み、濃金色」などという言葉です。

普段は使わない色の表現もありますが、独特の言い回しとしては、白いカップに質の良い紅茶を入れた際、縁の内側にできるゴールデンリングのことを「コロナ」と呼んだり、沈さが多い場合の表現で「沈さ多し」などがあります。

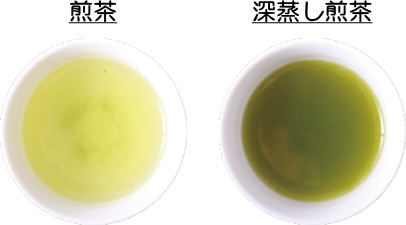

品評会の基準では、煎茶や玉露の水色は、「黄緑色で濃度感があり、濁りや沈さは少ない」と質が良いとされます。濁りがあったり、赤みや黒み、青みなどがあったりすると減点になります。碾茶(てんちゃ)の場合は、「赤みがなく淡い黄緑色をしており、濃度感がある」のが良いとされます。

深蒸し煎茶は、「煎茶よりも黄緑色が濃く、お茶の粉による青みがかった濁りが少々」あっても良いとされ、黄色で透明、濁りや沈さが多すぎると良くないとされています。

ウーロン茶では、「明るく、濃い橙色をした水色」が良いとされています。発酵度の低い包種茶は、「もっと明るい色調で黄色を帯びた橙色」が良く、黒みがかったもの、濁っているものは好まれません。

紅茶はお茶によっても変わりますが、「水色がはっきりとした明るい赤から紅色で、透明度があるもの、入れた際にコロナ(ゴールデンリング)が出る」ものなどが良いとされています。良くないと言われるのは、色が薄すぎたり、黒みを帯びてしまったものです。

香りの表現は独特

お茶の香りを評価する際、着目されるのは芳ばしさ、爽やかさ、香りの強さ、全体との調和などです。表現する際に使われる言葉には、他の世界では使われないお茶独特のものが多くあります。

聞きなれないものでは、「新鮮香(しんせんか)、みる芽香(みるめか)、芳香、釜香、火香(ひか)、温和」などがあり、これらは良い香りを表現する際に使われます。

一方、あまり良くない香りを表現する際に使われる言葉には、「かぶせ香、葉傷み臭、湿り臭、萎凋臭、硬葉臭(こわばしゅう)、青臭(せいしゅう)、むれ臭、変質臭」などがあります。萎凋やかぶせといった製茶工程の単語など、いずれも普段の生活では使われないお茶独特の言葉です。

玉露、碾茶は、「覆い香が決め手で、深みがある」のが良いとされます。煎茶は、「爽やかな若芽の香り」がするものが良いとされ、深蒸し煎茶では、「青臭がまったくせず、甘く涼やかな香り」がするものが良いとされます。青臭、硬葉臭(こわはしゅう)、煙臭、油臭、むれ臭、こげ臭、湿り臭、異物臭がすると好まれません。

ウーロン茶、紅茶では、「花のような香り」が基準となります。ウーロン茶は、「ジャスミンやくちなしに似た芳香に樹脂香、釜香がバランスよく溶けこんだもの」が良いとされ、焦げたような香りが強いと好まれません。

紅茶の場合は、「バラの花のような香りと、新鮮香と呼ばれる若葉の香りのバランスが良い」ものが評価されます。青香(あおか)の刺激が強すぎたり、発酵が進みすぎて酸臭がしたり、火香があると質が良くないとされています。

※火香:製茶の最終工程で茶葉を乾燥させるために火入れした際、温度が高いと茶葉につく香り。火の強さにより、こうばしい香り~焦げた香りまで様々。

これぞお茶の味、滋味を表現する

滋味(じみ)は爽快味、うま味、渋味の3つのバランスによって評価されます。一般的な、うま味やコク、濃厚などという言葉も使いますが、「収れん味、覆い味(不足)、移り味」などというお茶ならではの表現も合わせて使います。「むれ味、萎凋味、油臭味」など、香りを表現する際に使う言葉と共通するものも多く使われます。

良い玉露・碾茶は、「濃厚でまろやかなうま味や甘みがあり、そこに爽やかな渋みがバランスよく加わっており、後味にこく」があります。煎茶の場合は、「うま味、渋みのバランスがとれ、後味が爽やか」なものが良く、苦渋味があると質が良くないとされています。

ウーロン茶は、「口の中で豊かな香りが感じられ、甘さを微かに含んだ爽やかなうま味があるが苦渋味のない」ものが上質であるとされています。一方、紅茶でおいしいものは、「渋みが強く、香りは豊かで爽やかな味」がし、味が薄いものや、酸味や苦みが勝るものは劣るとされています。

茶殻でも分かる品質

煎茶の場合、お茶を入れた後の茶殻の葉が、「きれいで毛羽立っておらず、色も鮮やかな緑色」だと良い茶葉とされています。

ウーロン茶の場合は、「葉の中央には緑色が残り、周辺だけが赤銅色」になっているものが上質とされます。茶葉の形や状態、それらに偏りがあるかどうかや色合いがポイントで、紅茶の場合は、「つややかな赤銅色」をしたものが良いとされます。